要約ー源氏物語 (1) 桐壺~明石(第1帖~第13帖) (光源氏の誕生から、須磨流離を経て京に復帰するまで) |

|---|

|

帚 木(ははきぎ)ー第二帖 (雨夜の品定め) 光源氏というと、名前はご立派で、非難されるような好色な行いが多いように思われがちですが、実際はずっと真面目なご性格でした。後世に軽薄な浮き名を流されないように気遣っておられましたのに、内密にしていた事でさえ今も伝わっているのは、世間が口やかましいからなのでしょう。 源氏の君がまだ中将でおられる頃には、内裏(だいり)によく伺候されましたので、左大臣の御邸には、時々しかおいでになりませんでした。浮気でもしているのかと疑われることもありましたが、源氏の君は、そのような好色なことはお好きではありません。稀に、風変わりな恋に心を窶して、思い悩む癖がおありのようでした。 長雨の頃、内裏には御物忌が続きましたので、源氏の君は内裏にずっと伺候なさっておられました。葵の上のところにお渡りになることもなく、左大臣は恨めしくお思いでしたが、新装束などを届けさせなさいまして、娘婿を大切にお世話しておられました。 左大臣のご子息の中でも、頭中将(とうのちゅうじょう)は、特に源氏の君と親しくなさいました。右大臣の姫君と結婚していますのに、やはり右大臣家に行くことを好まずに、戯れの色事を好んでなさいました。  所在なく雨が降り続いた夜、殿上は人少なで、御宿直所でものんびりした心地がしていました。源氏の君が灯火を近づけて、書物などご覧になっていますと、頭中将が近くの御厨子(書棚)にある女性からの手紙を見たがりますので「差し支えのない物だけ……」と仰って、あれこれご覧になるうちに、やがて話題は女性のことになりました。 頭中将は、 「完璧ないい女と言えるのは少ないと思い知りました。女は沢山いるけれど、上流階級より、むしろ中流にこそ心惹かれる女がいるものだ……」等と話していますところに、左馬頭(ひだりのうまのかみ)と 藤式部丞(ふじのしきぶのじょう) が加わりました。女性について議論し合う四人の声で、雨音もかき消されるほどでした。 左馬頭は、 「私共が一番心惹かれるのは、世間からあまり知られていないような家に、思いがけなく優美で気品のある美しい女がいる。音楽の才能もあり、字が上手な女、そんな女性を見付けた時こそ心弾むものです……」などと申しました。 源氏の君は退屈な素振りを見せながらも、ひどくこの話に惹きつけられて、何とか中流の女性に出逢いたいものだとお思いになりました。白い柔らかいお召物に直衣だけを紐も結ばずにお召しになって 寛(くつろ)いでおられるお姿は、大層素晴らしく見えました。 頭中将が、忍んで通った美しい女の話を始めました。 「その女は親もなく心細い様子で、とても頼りに思っているようでした。幼い子も生まれましたが、妻が何か辛いことをしたようで、悲観して撫子(なでしこ)の花を送ってきました。 山がつの垣ほ荒るとも折々に あはれはかけよ撫子の露 (訳)山家の垣根は荒れても、時々は可愛がってください撫子(幼子)を…… 私は辛いことがあったとも知らずに逢いに行きましたが、特に恨んでいるようにも見えませんでしたので、気楽に構えて通わずにいたところ、姿を隠してしまいました。何とか探したいのですが、今はその行方も分かりません」等とお話しなさいました。 皆、体験した嫉妬深い女や浮気女の話などして、退屈な雨の夜を明かしなさいました。 長く降り続いた雨もすっかり晴れ上がりましたので、源氏の君は左大臣の御邸に参りました。しかし妻・葵の上は、気高く取り澄まして打ち解けなさいません。 夕暮れ、「今夜はここに泊まるには方角が悪いので、よそに方違(かたたが)えを……」と申します。仕方なく、中川の辺りにある紀伊の守の家に泊まることになりました。源氏の君は、 「これこそ中流の家庭だ。どんな女がいるだろうか……」と胸が高鳴りました。 紀伊の守の邸には、遣り水が趣き深く造ってあり、前栽(庭の植え込み)が美しく、蛍が飛び交っていました。夜、辺りはすっかり静かになり、遣り水の音だけが聞こえてきます。けれども源氏の君は寝付くことができません。すると襖障子の向こうから女の声がかすかに聞こえてきました。胸ときめいた源氏の君が、そっとその部屋に忍び込みますと、とても小柄な感じの女が一人臥せっていました。柔らかい着物の袖が女の顔に被さって、女は声も出せません。取り乱した様子が誠に可憐なので、思わず抱き上げて、奥の御座所にお入りになりました。 「一時の戯れとお思いになるでしょうけれど、決していい加減な気持からではありません。長年、恋い慕っておりました……」と、とても優しく仰いました。 女は「わが身分が低いと軽蔑なさって、こんなお振る舞いをなさるのでしょうけれど、私は紀伊の守の妻でございます。人妻としての御扱いをなさいますように……」 その女は上品で誠になよやかで、言うべき事は筋を通しています。そのゆかしさに、源氏の君はすっかり心惹かれてしまいました。 「思いがけない逢瀬こそ、前世からの深い因縁だとお思い下さい……」と心深く慰めなさいまして、行く末を契りなさいました。 やがて鶏が鳴き、供人が起き出してお帰りの支度を始めました。源氏の君はこのような機会が再びあろうとは思えず、お手紙を交わすことも無理かと思うと、ひどく胸が痛みました。その女の慕わしさに思わずお泣きになる様子は、とても優美でございました。 女は自分の運命を思い、誠に不似合いで眩しい気持がしていました。有明の月が仄かで趣きのある頃、源氏の君は後ろ髪を引かれる思いで御邸を出られました。 二条院にお帰りになりましても、今一度逢いたいと恋しく想い続けておられました。そこで伊予の守をお呼びになり「先日、邸で見かけた故中納言の子を、私の身近に仕える童として下さらないか……」と仰いました。 五、六日が過ぎて、その子が二条院に連れてこられました。身近に呼んでとても可愛がりなさいますついでに、姉(あの人妻)のことを詳しくお尋ねになりました。子供心にとても嬉しく思い、源氏の君からのお手紙を姉に持ち帰りました。そこには美しい筆跡で歌が書かれていました。 見し夢を逢ふ夜ありやと嘆くまに 目さへあはでぞころも経にける (訳)夢のような夜以来 また逢える夜があるかと眠れぬ夜が過ぎていきます…… 女は涙が溢れ、自分の不本意な運命を思い、臥せってしまいました。お手紙はいつもありましたけれど、心許したお返事はしませんでした。 源氏の君は人妻をお忘れになる時もなく、突然、紀伊の守の御邸においでになりました。けれども女は、渡殿の隠れ処に身を隠してしまいました。 源氏の君はとても辛くお思いになって、 帚木(ははきぎ)の心を知らで園原の 道にあやなく惑ひぬるかな (訳)近づけば消えるという帚木のような貴女の心も知らないで、園原への道に空しく迷ってしまいました。 その人妻からの返歌には、 数ならぬ伏屋に生ふる名の憂さに あるにもあらず消ゆる帚木 (訳)とるに足りない見窄(みすぼ)らしい家に生きる私は辛いので、 見えても触れられない帚木のように、貴方の前から姿を消すのです…… ( 終) |

空 蝉(うつせみ)ー第三帖 今まで女性から冷たくされたことのない源氏の君は、かえってこの人妻に心惹かれてしまいました。夜はお寝すみになれないまま、 「初めて男女の仲を辛いと思い知った……どうしてもあの女を忘れることができない」と、涙まで流して臥しておられました。小君(人妻の弟)をお呼びになり、 「適当な機会を見つけて、何とかもう一度逢わせてほしい」とお頼みになりました。 ある日、紀伊の守が任地へ下り、女だけが寛いで家にいる時に、小君はそっと源氏の君を家にお連れしました。東の妻戸のところでお待ちになる間、御簾の陰から中を覗いて見ますと、暑さのために几帳の垂絹を掛け上げていますので、座敷の方までずっと見通せました。 二人の女が碁を打っています。中柱に寄り掛かって座っている後ろ姿が、恋しい人のようです。紫の濃い綾の単衣をかけて、ほっそりした小柄な女性でした。もう一人は、色白のよく肥えた若い女で、朗らかな人のようです。淡い藍色の小袿をかけて、着物の襟がはだけて美しい胸を露わにしています。こうした少々だらしない女も、源氏の君には魅力的のようでした。 やがて碁を打ち終えたのか、衣擦れの音がして、女達が部屋に下がる気配がしました。 家の中が寝静まった頃、小君は源氏の君を部屋に導き入れました。その人妻は、あの夢のような一夜を思い出し、夜は寝覚めがちにおりました。もう一人の若い女は傍らでもう無心に寝てしまったようです。暗闇の中に、君の衣擦れの音が聞こえ、御衣に染み込んだ薫物の香りがさっと広がって、御几帳の陰ににじり寄ってくる気配がはっきり分かりました。それに気づいた人妻は、そっと寝床を抜け出してしまいました。 源氏の君は女が一人寝ていましたので嬉しくなり、被っていた衣を押しのけて寄り添いなさいました。あの夜の女よりも何か少し大柄な  感じがします。 感じがします。……ようやくあの恋しい人妻でないとお気付きになりましたが………。 目覚めた女は驚いている様子でしたが、この若い女の無心で初々しい感じもいじらしいので、将来をお約束し、人にはこの秘密を言わないようにと口止めなさいました。 源氏の君にとっては、この若い女には心惹かれるようなところもなく、やはり無情に身を隠した人妻こそが、恋しく思われるのでした。その女が脱ぎ残していった空蝉のような薄衣を手に持って、部屋をお出になりました。 源氏の君は二条院に帰り、恋しい人妻に逃げられてしまった今夜の出来事を恨めしくお思いになりました。持ち帰ったその薄衣には、恋しい女の匂いが染みついていとおしく、源氏の君はご自身の傍らから離さずに、 空蝉の身をかへてける木のもとに なほ人がらの懐かしきかな (訳)蝉が殻を脱ぐように、衣を脱ぎ捨てて去って行った貴女ですが、 やはり人柄が慕わしく思われます…… そのつれない人妻(空蝉)には、源氏の君の真心が深く感じられて、 「娘の頃にお逢いしていたのなら……」と、帰らぬ運命を悲しく思っておりました。 ( 終 ) |

| 夕 顔(ゆうがお)ー第四帖 その家の板塀には青々とした蔓草(つるくさ)が這いかかり、白い花が美しく咲いていました。 「遠方の人にお尋ねする……」と独り言を仰いますと、随身が跪(ひざまず)いて、 「その花は夕顔と申します。このような賤(いや)しい垣根に咲く花でございます」 花を一房折りますと、家の中から可愛らしげな女童が出てきて、 「これにのせてお目にかけて下さい。枝も風情のない花ですので……」と、香を焚きしめた白い扇を差し出しました。 ちょどその時、惟光(これみつ)が門を開けて出てきました。御車を引き入れて中にお入りになりますと、兄の阿闍梨や三河守などが集まっていて、源氏の君にお見舞い頂きましたことを大層恐縮しておりました。尼君も起き上がって、 「惜しくもないわが身ですが、こうしてお逢いできましたので、心残りなく旅立つことができましょう」と弱々しく泣きました。 源氏の君も、 「避けられない別れとは言え……」と悲しく涙を拭われました。 お帰りになる時、先程の扇をご覧になりますと、扇には、 心あてに それかとぞ見る白露の 花にそえたる夕顔の花 (訳)もしや貴方様でしょうか。白露の光に添えてなお美しい夕顔の花は…… 淡い墨つぎもゆかしく書かれていましたので、源氏の君はどのような姫君がおられるのかと、大層興味深くお感じになりました。 寄りてこそ それかとも見め黄昏に ほのぼの見つる花の夕顔 (訳)もっと近寄ってはっきり見たらどうでしょう。黄昏にぼんやりと見えた花の夕顔を…… 源氏の君はどんな姫君が住んでいるのか、惟光に調べさせなさいましたが、 「誰なのか全く分かりません。世間にひどく隠れて暮らしておりまして、主人と思われる男が稀に来るようです。先日、牛車が来た折に、女童が『右近の君、中将様が……』と言っているのが聞こえました。小さい子もいるようですが大層隠しております」と、ご報告申し上げました。それを聞いて、「もしや……以前、雨の夜に、頭中将が話していたあの身を隠した女ではないか……」と思い当たられました。 いつしか秋になり、源氏の君は葵上の所にもたまにしかお渡りにならず、六条の御息所に対しても、以前のように一途になられることはなくなりました。惟光が君の御心に添うように段取りをつけましたので、この頃は夕顔の宿にお通いでございました。 ささやかな庭には しゃれた呉竹が美しく、秋草の露が二条院のそれと同じように美しく輝いておりました。 夕顔の姫君は大層なよやかで美しく、白い袴に薄紫色の柔らかい衣を重ねた愛らしいご様子に、源氏の君は狂おしいまでに心惹かれてしまいました。 人目を憚って、お通いにならない夜などは、胸が苦しいまでに恋しく想われますので、「誰にも知らせず二条院に迎えてしまおうか。今までにこれほど女に惹かれることはなかったのに、どのような宿命であったのか……」とお思いになりました。 八月十五夜、満月の光が板葺きの隙間から差し込んで、ご経験のない庶民の住居の様子を珍しいと感じておられました。暁近くになりますと、隣家の男達の声や、衣を打つ砧の音などが、枕元に聞こえてきて耐え難く思うこともありましたが、愛情の深さゆえ、全てが許されるようでございました。 月が隠れ明け行く空の美しい頃、「どこか静かな所で夜を過ごしましょう……」と、夕顔の姫君を軽々と抱き上げて御車に乗せ、某(なにがし)の別荘に移られました。ところがその御邸はひどく荒れ果てて、大層不気味な様子でした。夕顔が恐ろしそうに怯えますので、ずっと添い臥して睦まじくお過ごしになりました。 光ありと見し夕顔の上露は たそかれ時のそら目なりけり (訳)光輝いて見えた夕顔の上露は たそがれ時の見間違いのようです…… 可愛らしく打ち解けるご様子は、不吉なまでに愛らしくいらっしゃいました。 「私がこんなにお慕いしていますのに、何の見どころもない女をご寵愛なさるとは……何とも恨めしうございます……」と申しました。 源氏の君が 物怪(もののけ)に襲われる思いで目を覚ましますと、辺りは灯が消えて真暗闇。太刀を抜いて魔除けにし、家来を起して紙燭を灯すよう命じました。急いで御几帳の内に入りますと、何と夕顔がうち臥して息をしていません。 「これはどうしたことだ。魔物にでも魅入られてしまったか……」と、揺すってごらんになりましたが、なよなよとしてどうしようもありません。 紙燭を近づけて見ますと、枕の上に、先程の夢に現れた女が幻影のように現れて、ふっと消えました。源氏の君は驚いて夕顔を抱き上げ、 「愛しい人よ、生き返って下さい……。私をこんな悲しい目に遭わせないでください」とお泣きになりました。けれども……やがて身体もすっかり冷えて、息も絶え果ててしまいました。 夜中も過ぎ、荒々しい松風が吹き、灯火がゆらゆら揺れました。屏風の上に影が現れ、魔物の足音が迫ってくるような気がします。 「どうしてこんな恐ろしい所に姫君をお連れしてしまったのだろう。……何の因縁で、このような辛い目に遭うのか……」と思いながら、闇夜が明けるまでの待ち遠しさは、千夜を過ごす気がなさいました。 ようやく惟光が参上いたしました。源氏の君は気丈夫を装っておられましたが、この人の顔を見てほっとなさり、ただ留めもなくお泣きになりました。 まず夕顔の亡骸を、東山の寺に移すことになりました。源氏の君はお抱きになれないようなので、惟光が夕顔を筵(むしろ)に包んで御車に乗せました。亡骸はとても小柄で可愛らしく、美しい黒髪が溢れるのをご覧になって大層お泣きになりました。 夜が明けてきました。「人が騒がしくならないうちに……」と惟光に促され、源氏の君は先に二条院に戻られました。ご寝所に入られましたが、お寝すみになれません。 「どうして夕顔に付き添って行かなかったのだろう。もし生き返った時、見捨てて行ってしまったと、悲しく思うだろうに……」 気が動転して胸が咳き上げ、とても息苦しく「このまま自分も死んでしまうのだろうか……」とお思いになりました。 日が暮れて、惟光が戻って来ました。源氏の君は袖を顔に押し当てて泣きながら、 「夕顔はどうであったか……」とお尋ねになりました。 「もはやご最期のようでございました。明日は日柄がよろしいので、葬儀のことを知合いの老僧に申しつけてまいりました。……お二人はこうなる運命に決まっていたのでございましょう。誰にも知られてはなりません。私が万事始末いたしますので、ご安心ください」と申し上げました。源氏の君は、 「どうしても今一度、夕顔に逢いたい……。亡骸を見ないで、再び来世で生前の姿を見られようか……」と仰り、必死の思いで東山の寺へお出かけになりました。 ご燈明の光が微かに漏れ、大徳が尊い声で経を読んでおりました。亡骸はとても可愛らしい様子をしていました。源氏の君は夕顔の手を握って、 「もう一度、声だけでもお聞かせ下さい。どのような因縁があったのか、少しの間でも、心の限りを尽くして愛しく想いましたのに、私を残して逝ってしまわれるとは……」と、声も惜しまずお泣きになりました。 帰り道、朝霧の立ちこめる中で、源氏の君は悲しみのあまり、馬から滑り落ちてしまわれました。「こんな道端で、私も野垂れ死んでしまうのだろうか……とても帰り着けそうにない……」と仰いますので、惟光も困り果てて、鴨川の水で手を洗い清め、清水の観音を拝み申しました。やがて何とか助けられ、二条院にお帰りになりましたが、それからというもの病床に臥され、源氏の君はすっかり衰弱してしまわれました。  夕暮れの静かな頃、少しご気分もよくなられ、右近をお召しになりました。 「なぜ、夕顔の姫君は身を隠しておられたのか……」とお尋ねになりますと、 「実は、ご両親を早くに亡くされ、ふとしたご縁で頭中将殿がお通いになられました。去年の秋、北の方から恐ろしい事を言ってきましたので、怖がりなさって西の京に住む乳母の所に身を隠しましたが、そこが方角が悪く、方違えのため、あの賤しい家においでになる時に、源氏の君様に見つけ申されてしまったのです」 「そうであったか。頭中将が幼い子を行方知れずにしてしまったと嘆いていたが、その子は今どこに……。夕顔の形見として私に預けてくださいませんか」 「そうとなれば嬉しいことでございます。西の京でお育ちになるのはあまりにも不憫で、まして後見人もいないのですから……」とお答え申し上げました。 源氏の君は、 「あの姫君とは、こういう宿世の仲だったのだあろう。……女は儚く頼りないように見えるのが愛しいもので、内気にふるまって、主人に従うのが可愛いいものだ。そういう気立ての女を、自分の思い通りに躾けたら、生涯、仲睦まじくいくでしょう…」等と仰せになりました。 右近は、 「そういう方でしたのに、儚く亡くなられて口惜しうございます……」と、また涙を流すのでした。 見し人の煙を雲と眺むれば 夕べの空もむつましきかな (訳)契った人の火葬の煙をあの雲かと眺めれば、夕方の空も親しく思われます。 その一方で、源氏の君はあの人妻・空蝉のことを、お忘れになることはありません。振られて終わってしまうのが誠に悔しく思われるものの、その冷淡な気持も、夫のためには立派ま態度であったと考え直しなさいました。今もあの脱ぎ捨てた衣を傍らに置いておられました。 ある日伊予の介(空蝉の夫)が参上し「妻を連れて、伊予の国に下ります」と申しました。源氏の君は心乱れ、小君に「もう一度だけ、空蝉に逢うことが出来ないものか」と頼みなさいましたが、今回はそれも難しいようでした。お手紙を送りますと、その返事には不思議と恋しく想っている様子なので、なお一層忘れがたくお思いになりました。 伊予の介は神無月の一日に下ることになりました。空蝉も同行するということなので、格別に気を配って、お餞別をなさいました。数多くの美しい扇や櫛などをお贈りになり、あの夜、脱ぎ残した小袿もお返しになりました。 蝉の羽もたちかへてける夏衣 かへすを見てもねは泣かれけり (訳)蝉の羽の衣替えした後の夏衣は 返してもらっても泣けるばかりです はや立冬となり、時雨れる空も哀れに思える頃、源氏の君は終日物思いにふけってお過ごしになりました。 過ぎにしも 今日別るるも二道に 行く方知らぬ秋の暮かな (訳)亡くなった人(夕顔)も今日別れて行く人(空蝉)も それぞれの道に、行方も知れない秋の暮れよ…… ( 終 ) |

若 紫(わかむらさき)ー第五帖 源氏の君は熱病を患っておられました。お呪(まじな)いや加持祈祷(かじきとう)をさせなさいましたが効果もなく、度々発作を起こされますので、病を治すと評判の聖(ひじり)が修行しておられる北山の寺にお出かけになりました。 三月も末の頃、山の桜はまだ盛りで、霞がかった山々は大層美しく、山歩きのご経験のない源氏の君には大層興味深く思われました。山寺は趣き深い佇まいをしていました。 大層尊いこの聖は、源氏の君に薬をお作りし、祈祷などをなさいまして、 「何かと気分を紛らわして、心安らかに……」と説きなさいました。 源氏の君は勤行をなさいまして、気を紛らわそうと後方の山に立ち出でて辺りを眺めますと、四方の梢が霞んで、それはまるで絵を見ているような美しい風景でした。 「このような所に住む人は、心に思い残すことはないだろう」と仰いますと、供人が、 「地方にはもっと素晴らしい景色がございます。例えば播磨の明石の浦は格別でございます。あの国の前国司で、出家したばかりの者がおりますが、美しい娘を大切に育てているそうです……」等と申し上げました。源氏の君は少なからず関心をお持ちになったようでした。 「何事ですか……」と尼君が見ますと、 「雀の子を犬君(いぬき)が逃がしたの。伏籠(ふせご)に閉じ込めておいたのに……」と悔しそうです。 「まぁ何と幼いことを……私が明日をも知れぬ命なのに、雀の子を追っているなんて……」 その少女はとても愛らしく、心の限りお慕いする藤壷の宮(継母)に大層よく似ていますので、 源氏の君は思わず涙を落とされました。 「心惹かれる可愛い人を見てしまいました。どのような人であろう……この少女を恋しい人の代わりとして、毎日の慰めに見たいものだ……」とお思いになりました。 寺に戻り、横になっておられますと、その家から僧都が訪ねてきました。 「お忍びでこちらに来られたことをたった今、人から聞きました。旅のお宿も拙僧の坊で準備すべきでしたのに……。同じ草庵でございますが、少しは涼しい遣り水の流れもご覧になれましょう……」と熱心にお勧め申しますので、お出かけになりました。 月も無い頃、遣り水に篝火を照らし、前栽には格別に風流を凝らしていました。僧都はこの世の無常や、来世の話などを説いてお聞かせ申し上げました。源氏の君は昼間見た少女の面影が恋しいので「ここにおられる方はどなたですか」とお尋ねになりますと、 「亡くなりました按察使大納言の北の方で、私の妹でございます。その娘は亡くなりましたが、女の子がひとり残されまして、ここに引き取っております」 なるほど、親王の御血縁なので、あの恋しい藤壺にも似ておられるのか……その少女と一緒に暮らして、自分の理想通りに育ててみたい……と強くお思いになりました。 「妙な話ですが、私をその少女のご後見としてお考え下さいませんか……」 突然の申し出に僧都は「まだ幼い年頃でございます。尼君(妹)の病気が回復し、京に戻りましてから、改めてお返事申し上げましょう」とお答え申し上げました。 内裏では、藤壷の宮が体調を崩され、ご自邸にお宿下がりをなさいました。ご心配なさる帝をお労(いたわ)しく拝しながら、源氏の君は「せめてこのような機会にこそ、お逢いできようか……」と、王命婦(おおのみょうぶ)(藤壺付きの女房)に何度も手引きを頼みなさいました。 「せめてこの一度だけで終わりにしよう……」と堅く心にお決めになりました。それでも優しくいじらしいご様子は、やはり誰よりも優れた女性に思われました。 見てもまた逢ふ夜まれなる夢のうちに やがて紛るる我が身ともがな (訳)お逢いしても再び逢うのが難しい夢のようなことですので、 そのまま夢の中にに消えてしまいたい私でございます…… 源氏の君が涙にむせ返っているのもお気の毒なので、さすがに宮も悲しくなられ、 世語りに人や伝へむたぐひなく 憂き身を覚めぬ夢になしても (訳)世間の噂として語り伝えるのでしょうか、 大層辛いわが身を、覚めない夢の中のこととして…… 藤壺の宮が、この道ならぬ逢瀬にお悩みになるのも道理なことで、畏れ多く思われました。二条院に帰られても、源氏の君は泣き伏してお過ごしになり、内裏にもおいでにならずに引き篭もってしまわれました。 宮は辛い身の上を大層お嘆きになり、ご病気もなかなか回復なさらず、暑い頃には、床に伏せたままお起きにもなりません。三ヶ月なると、人目にもはっきりご懐妊と分かるようになりましたので、この運命を大層怖ろしいと思い悩まれました。宮の御心ひとつには、はっきりと思い当たる事がありましたので、ご自分の罪を意識なさいまして、人知れず大層お苦しみになりました。 七月になり、ようやく内裏に上がられますと、帝には 懐妊なさいました藤壷の宮へのご寵愛がますます募られ、ご気分のすぐれぬ折にはお慰めしようと、暇なく源氏の君をお呼びになり、お琴や笛などを様々に奏でさせなさいました。源氏の君はご自分の気持をじっと抑えておられましたが、忍びがたい愛が態度にでてしまう折には、藤壷の宮もすげなく拒む態度を取りながらも、源氏の君を愛しく想い続けておられたのでございました。 源氏の君にとって秋の夕べは、心の暇(いとま)ないほどに藤壷への想いが募りますので、あの北山で見つけた少女を、二条院に引き取りたいという身勝手な気持がなお一層強まるようでした。 手に摘みて いつしかも見む紫の 根に通ひける野辺の若草 (訳)手に摘んで早く見たいものだ。紫草(藤壺)に縁(ゆかり)のある野辺の若草を その十月、朱雀院への行幸が行われるため、源氏の君はその準備に忙しい日を送っておられました。北山にも久しくお見舞に伺わなかったので、ある日、遣いの者をやりますと、僧都からの返事だけがありました。 「尼君は空しく亡くなられました。人の宿命とはいえ悲しく存じます」とありました。忌みが明け、皆が京に戻られたことをお聞きになった源氏の君は、ご自身でお出かけなさいました。少納言が臨終の様子を泣きながらお話し申し上げますと、源氏の君もお袖を涙で濡らしなさいました。 あの愛らしい姫君は今も祖母君を恋しがって泣き伏していましたが、人の気配に、 「少納言、父宮がおいでになったの……」と乳母の側に寄ってきました。源氏の君が、 「宮様ではありませんが、こちらへ……」と申されますと、子供心にあの素晴らしい方だと聞き分けて、恥ずかしそうに、 「もう行きましょう。眠くなりましたの……」と乳母に甘えて仰いました。 「どうして逃げるのです。私の膝でお寝すみなさい」と、源氏の君が御簾にお入りになりますと、乳母が困った様子でいますので「このように幼いお年の方を、どうするものですか。世間にない私の愛情を見届けてください……」と申されました。 外は霰が降り荒れて、恐ろしい夜の様子です。このような心細い御邸に幼い少女を見捨てて帰り難く思われた源氏の君は「格子を下ろしなさい。私がお守りしましょう」と物慣れた態度で、御帳台の中にお入りになりました。 姫君が怖がって震えていらっしゃるのを、いじらしくお思いになって、単衣で身体を包んで横に添い臥しなさいました。姫君は幼い心にも物怖じせず、けれども寝入ることもできずにじっと臥していらっしゃいました。 一晩中、風が吹き荒れました。「源氏の君がおられなければ、どんなに心細かったことか。お似合いのお年なら良かったのに……」と女房達はささやきあっておりました。 「父宮は宮邸に引き取ると仰いましたが、故尼君の四十九日が過ぎてからと思われます」と乳母が申し上げますと、 「父宮は頼りになるお血筋ですが、ずっと別々にお過ごしでしたから、疎遠に思われるでしょう。私の深い愛情は父宮にも勝っております……」と仰り、ひとまず二条院にお帰りになりました。 その日、源氏の君は左大臣の御殿におられましたが、やはり葵の上はすぐにはお逢いになりません。何となく面白くないので和琴を掻き鳴らしておられますと、惟光が参上いたしました。「明日、父宮が姫君をお迎えに来られます……」とご報告申し上げますと、君は驚いて  、急いで惟光に準備をさせ、姫君の家の門を叩かせなさいました。女房たちは大層驚き慌てておりました。 、急いで惟光に準備をさせ、姫君の家の門を叩かせなさいました。女房たちは大層驚き慌てておりました。源氏の君はご寝所にお入りになり、まだ眠っている姫君を抱き上げて御車に乗せ、大層忍んで二条院にお連れしてしまいました。 西の対に御車をよせ、姫君を軽々と抱いて下ろしなさいました。惟光に御几帳や寝具などを設えさせ、お寝すみになりました。姫君が、「少納言の側で寝たい……」と幼く仰いますので、 「今日からはそのようにお寝すみになるものではありませんよ」とお教え申しました。とても悲しく泣きながらお寝すみになりました。 源氏の君はしばらくは内裏にもおいでにならず、面白い絵や遊び道具などを取りよせて、一日中姫君のお相手をなさいました。鈍色の喪服を着て無心に微笑んで、機嫌良くなさっているご様子は、とてもあどけなく、いじらしくいらっしゃいました。 ねは見ねどあはれとぞ思ふ武蔵野の 露分けわぶる草のゆかりを (訳)まだ一緒に寝てはみませんがとても愛しく思われます 武蔵野の露にてこずる紫にゆかりの若草(少女)よ 日が経つにつれ、姫君はこの後(のち)の親(源氏の君)にすっかり慣れ、大層慕ってつきまといなさいました。源氏の君が外からお帰りになりますと、真っ先にお出迎えなさって、懐に抱かれても、少しも恥ずかしいとも思わず、誠に愛らしいご様子でした。 「この姫君は風変わりな大切な子……」と、源氏の君は大層可愛がりなさいました。 ( 終 ) (こうして紫上の二条院での暮らしが始まったのでございます) |

末摘花(すえつむはな)ー第六帖 ある日、命婦(みょうぶ)(女房)から故常陸宮(ひたちのみや)の姫君のことをお聞きになりました。父宮が亡くなられてからは、生活の後ろだてもないまま、惨めにひっそりと暮らしておられました。お人柄やご器量などはよく分かりませんが、寂しい宵には、七弦の琴を親しい話相手として心慰めておられるようでした。 源氏の君は心に留められ、十六夜の月の美しい夜、常陸宮邸を訪れなさいました。荒れ果てた御邸で、姫君は梅の薫るお庭を眺めていらっしゃいましたが、命婦の勧めで、琴をほのかに掻き鳴らしなさいました。その古風な琴の音は大層趣き深く聞こえました。命婦は気を利かせて、ほんの少しだけお聞かせして止めてしまいましたので、君は大層心残りに思い「もう少し身近でお聞かせ下さい……」とお頼みになりました。けれども高貴なご身分に少し躊躇(ためら)いなさいまして、今夜は命婦にお気持だけを伝えてお帰りになりました。 左大臣邸にお渡りになりますと、先程の七弦の琴の音を思い出され、哀れなお邸も情緒があると思い直しなさいましたが、このお忍び歩きが世間の評判になるのは、少し体裁が悪い……などとお思いになりました。 その後、頭中将もこの常陸の姫君に恋文など送ったようですが、どちらにもお返事がなく、中将に競う気持から、君はまた命婦に手引きをお頼みになりました。 八月二十日過ぎ、松の梢を吹く風の音も心細い夜、姫が琴を掻き鳴らしておられますと、源氏の君がお渡りになりました。姫君は男性と逢う時の心得を全く知りませんので、命婦の勧めるとおり「ただお話を聞くだけならば……」と、格子を鎖してお逢いになりました。源氏の君は大層優美なお姿で、御簾越しに熱い想いを語られましたが、姫君は全くお返事もなさいません。 いたたまれず御簾の中にお入りになりますと、姫君はただ恥ずかしく、むやみに怯えていらっしゃいますので、何かお気の毒に思え、溜息をつきながら退出なさいました。 後朝(きぬぎぬ)の御文(契りの後に交わす御文)も夕方になってから、思い出したように書かれましたが、その後のお通いはすっかり途絶えてしまいました。 「美しい雪の空模様をご覧なさい。いつまでも打ち解けないのは辛いことです……」とお誘いしますと、姫君はいざり出てこられました。 そのご容姿を、見ぬふりをして、そっと横目でご覧になりますと…… お身体は胴長で大層痩せておりました。青白く長い顔には紅い鼻が垂れ下がり、それはまるで普賢菩薩(ふげんぼさつ)が乗る象の鼻のようでした。黒髪は誰にも劣らず美しいのですが、お召しになっている古く厳めしい御衣裳もすっかり色あせて黒ずみ、酷く香を焚きしめた黒貂の皮衣を着重ねていました。 「やはり……そうであったか……」と、胸が潰れる思いがなさいました。 「後見人もないお気の毒なご様子で、私と契りを結んだのですから、打ち解けて下さると本望なのですが……」と仰いましたが、ただ「むむっ」とお笑いになるだけで口が重く……嫌気がするうえに、何よりお気の毒なので、早々に退散してしまわれました。 朝日さす軒の垂氷は解けながら などかつららの結ぼほるらむ (訳)朝日がさす軒のつららは解けたのに どうして氷(貴女の心)は解けないのでしょう…… 源氏の君が内裏(だいり)の宿直所(とのいどころ)におられますと、命婦が常陸の姫君からの贈物を持ってまいりました。その衣装箱の中には薄紅色の大層古い直衣(のうし)が入っておりました。源氏の君は呆れて、思わず呟きなさいました。 懐かしき色ともなしに何にこの 末摘花(紅花)を袖に触れけむ (訳)特に親わしい花でもないのに なぜこのべにばな(・・・・)に手を触れたのだろう 「どうしてべにばな(・・・・)(紅い鼻)の姫君と契りを結んでしまったのだろう……」と、後悔なさいましたが、はっきりそのお姿をご覧になってからは、 「この姫君をお世話する男はあるまい。色恋ではなく後見人として、お気の毒な姫君の面倒を見ることにしよう……」とお決めになりました。 春の大層のどかな日に、二条院で若紫の姫君と雛遊びをなさいました。紅色の無紋の桜の細長をしなやかに着て、愛らしい若紫のお姿をご覧になって、 「こんなにも可愛い姫と一緒にいればいいものを……なぜにこうも煩わしい事に関わってしまったのか……」と思いながら、髪の長い女の絵をお描きになり、鼻に紅色をつけなさいました。愛くるしい若紫の姫君は大層お笑いになりました。 麗らかな春の日、寝殿の紅梅の蕾が色づいているのをご覧になり、末摘花の紅い鼻を思い出されて、源氏の君は思わず溜息をつかれました。 このような姫君のこれからは、どうなるのでしょう……。 ( 終 ) |

紅葉賀(もみじのが)ー第七帖 朱雀院(すざくいん)への行幸(ぎょうこう)は十月十日過ぎに催されます。帝はその美しい舞楽を藤壷の宮がご覧になれないのを物足りな この世に類の無いほど美しく、帝は思わず感涙をお拭いになりました。 翌朝、源氏の君は藤壺の宮に、御歌をお贈りになりました。 もの思ふに 立ち舞ふべくもあらぬ身の 袖うち振りし心知りきや (訳)貴女を想いながら、舞うこともできないほど辛い私が、 袖を振って舞いました。この気持をお分り頂けたでしょうか …… 行幸の当日は、内裏を挙げて親王など一人残らず伺候なさいました。恒例の通りに、楽の舟が池を漕ぎ回り、唐楽、高麗楽など素晴らしい楽の音が四方に響き渡りました。木高い紅葉の下で舞われる青海波は、不吉なまでに美しく見えました。 帝は、 「鬼神に魅入られ、早死にするのでは……」と不安になられ、御誦経などおさせになりましたので、春宮の母・弘徽殿(こきでん)の女御(にょうご)は、大層妬ましくお恨みになっておりました。 その夜、源氏の中将は正三位に、頭中将は正四位に昇進なさいました。 左大臣(義父)は 源氏の君が幼い姫君(若紫)を二条院に迎えられた事を伝え聞き、大層ご心配なさいました。葵の上も大層不愉快にお思いで、源氏の君がお渡りになりましても、ただ取りすまして打ち解けない態度をなさいました。源氏の君は、 「こんなに愛しく思っていますのに、お分かり頂けないのか……」とお辛いようでした。 一方、二条院の幼い姫君は、慣れるほどにとても愛らしくなられました。日が暮れて、源氏の君が女君のところにお通いになる時にはすねてしまいますので、ますま可愛らしく、愛しくお思いになりました。そこでこの姫君のために、正式に家政を管理する人をお決めになり、将来も不安のないようにと仕えさせなさいました。 藤壷の宮のご出産が予定の十二月を過ぎてしまいました。物怪(もののけ)の仕業であろうか……と内裏の人々が騒ぎますので、 藤壷の宮は、 「もしや、この出産でわが命を終えるのではないか……」と思い悩んでおられました。 源氏の中将は、お生まれになるのは間違えなく『わが御子(みこ)』と思い当たられ、密かに御祈祷などおさせになりました。 二月半ば、無事に男御子がお生まれになりました。この御子は呆れるほど源氏の君に生き写しですので、藤壺の宮はあの日の過ちを思い出し、大層お苦しみになり、弱々しくなってしまわれました。  「でも、今死んだら物笑いになろうか…」と気を強くお持ちになり、やがて快方に向かわれました。 「でも、今死んだら物笑いになろうか…」と気を強くお持ちになり、やがて快方に向かわれました。四月になり、藤壺の宮は内裏へお上がりになりました。桐壺帝は忍びの逢瀬があったとは知る由もなく、光輝くほどの美しさでお生まれになったこの皇子を、傷なき玉と大切になさいますので、藤壷は御心の安まる暇もなく物思いに沈んでおられました。 いつものように源氏の君がおいでになって、管弦の遊びをしておられますと、帝が、皇子を抱いてお出ましなさいました。 「御子は大勢いるけれど、この皇子は本当にそなたによく似ている……小さい頃は、皆 このように可愛いものだろうか……」と、心から愛しく思っておられました。 帝のお言葉に顔色が変わる思いがして恐ろしく、父宮には畏れ多く思われましたが、一方、わが子にはいとおしく感じられ、思わず涙が落ちてしまいそうでした。 「かえって逢わない方がよかった……」と心乱れる思いで、二条院にお帰りになり、横になられまして、胸の苦しさをようやく鎮めなさいました。 翌朝、前栽に咲く撫子(なでしこ)の花を折らせなさって、藤壺の宮にお届けなさいました。 よそへつつ見るに心はなぐさまで 露けさまさる撫子の花 (源氏の君) (訳)思いよそえて見ても心は慰まず 涙を催させる撫子の花(御子)よ 袖濡るる露のゆかりと思ふにも なほ疎まれぬ大和撫子 (藤壺の宮) (訳)袖を濡らしている方の縁と思えば やはり疎ましく思われる大和撫子 桐壺帝は御譲位なさる御心遣が近くなって、この御子を皇太子にとお考えになるのですが、御後見がありません。せめて藤壷を中宮の位につけて、力添えにしようとお考えになりました。それに対し、弘徽殿(こきでん)の女御(にょうご )が大層動揺なさいましたので、帝は、 「皇太子(弘徽殿の御子)が即位される日が近くなったのですから、貴女は疑いもなく皇太后の位につけるのです。お気をお鎮めなさいませ……」とお仰せになりました 藤壷の宮が中宮の位にお就きになり、源氏の君は宰相(さいしょう)になられました。 中宮が参内なさる夜に、宰相がそのお供をお務めになりましたが、御輿(みこし)の中のお姿が愛しく、いよいよ手の届かない遠い方になられて、しみじみ寂しくお思いになりました。 尽きもせぬ心の闇に暮るるかな 雲居に人を見るにつけても (訳)尽きない想いに闇のような日を過ごしています。 雲居のように高い地位につかれる方を、見るにつけても…… 皇子は成長なさるにつれ、源氏の君と見分けがつかないほど美しくなられますので、中宮は大層お苦しみになりました。けれども誰もその秘事に気付く人はないようでした。 ( 終 ) |

| 花宴(はなのえん)ー第八帖 春二月二十日過ぎ、紫宸殿の桜の宴が催されました。中宮や春宮もおいでになり、親王や上達部(かんだちめ)などが、帝から韻字を賜り詩作をなさいました。源氏の君の御作を読み上げる時に、博士などは皆、非常に優れていると褒め讃えました。 舞楽なども大層心尽くしてご準備なさいました。入り日の頃、『春鶯囀』という舞が優雅に舞われますと、紅葉賀の折の美しい舞が思い出せれ、春宮がしきりにご所望なさいますので、源氏の君はゆっくり袖をかえすところを一差しだけ舞われました。 中宮はその美しい舞姿に目を留め、 おほかたに花の姿を見ましかば つゆも心のおかれましやは (訳)ただ普通に花のように美しいお姿を拝するのなら 少しの心の憂いもいらなかったでしょうに……  夜更けて宴は果て、后や春宮(とうぐう)も帰られまして、辺りは静かになりました。清涼殿の人々も皆寝入ったのを幸いに、源氏の君は「こんな時にこそ、あの方に逢えるかも……」と、藤壷の辺りを忍び歩かれました。けれども戸口はすべて閉ざされておりました。 夜更けて宴は果て、后や春宮(とうぐう)も帰られまして、辺りは静かになりました。清涼殿の人々も皆寝入ったのを幸いに、源氏の君は「こんな時にこそ、あの方に逢えるかも……」と、藤壷の辺りを忍び歩かれました。けれども戸口はすべて閉ざされておりました。そこで弘徽殿の細殿に行かれますと、何と戸口が開いています。ほろ酔い気分の源氏の君はそっと中にお入りになりました。その時、 「朧月夜に 似るものぞなき……」と歌いながら、美しい姫君がこちらにやって来るではありませんか。源氏の君は嬉しさのあまり、そのお袖を捉えて姫君を抱き下ろし、細殿の戸を閉じてしまいました。その怯える様子が大層愛らしくすっかり心惹かれなさいました。やがて夜が明けてきましたので、お別れ際に名前をお尋ねになりましたが、姫君はお答えになりません。 憂き身世にやがて消えなば尋ねても 草の原をば問はじとや思ふ (訳)辛い身のまま名前を明かさないでこの世から消えてしまったなら 草の原まで尋ねては下さらないと思えます…… 仕方もなく、この夜の証にお互いの扇を取り替えて、細殿をお出になりました。 源氏の君はお部屋に戻られましたが、寝入ることができません。 「しかし美しい姫君だった……弘徽殿の女御の妹君に違いない。六の君は春宮に入内なさると聞いていたが、もしその方なら気の毒なことをした……。何とか便りを交わす方法はないものか……」等と、思い巡らしておられました。 翌日、家来に探らせましたが、あの姫君が誰かも判からずに大層心残りでした。 三月(やよい)二十日すぎ、右大臣邸で弓の結があり、その後、藤の花の宴が催されました。源氏の君は夕闇に紛れて席をお立ちになり、寝殿にお入りになりますと、姫君たちが藤の花を見物しておいでになりました。 「あの姫君はどの方だろうか……」と胸をときめかし、一人の姫君の手をとって問いかけますと、お答えなさるその声がまさしくあの朧月夜の姫君…… ( 終 ) |

葵 (あおい)ー第九帖 桐壺帝の譲位(じょうい)があり御代(みよ)が変わりました。弘徽殿(こきでん)の春宮(とうぐう)が新しい帝に即位なさいまして、右大臣勢力の世の中になりましたので、源氏の君は万事を辛くお思いでした。高貴なご身分ゆえお忍び歩きも慎まれ、お渡りのない夜をお嘆きの姫君も多くおられました。ご自身はなお、つれない藤壺の宮(継母)の御心を、お嘆きでございます。 藤壺の宮は以前にも増して、桐壺院のお側に伺候しておられました。院は折々につけて、管弦の遊びなど催しなさり、今までよりずっと優雅にお過ごしでしたが、ただ春宮のことがご心配で、源氏の君にそのご後見を頼みなさいますので、君は気が咎める一方で、内心、大層嬉しくお思いでございました。けれどもその真実に気付く者は誰もいないようでした。 ご譲位に伴い、六条御息所(みやすどころ)を母とする前坊(前皇太子)の姫君が、新しい伊勢の斎宮に決まりました。御息所は、源氏の君の愛情が頼りにならない上に、幼い姫君のご様子が心配なことを理由に、一緒に伊勢に下ろうかとお考えになりました。 桐壺院はこの噂をお聞きになり、「亡き皇太子(光源氏の兄)がご寵愛なさった方を、疎かに扱うのは良くない……」とご機嫌が悪いご様子で、源氏の君は恐縮して控えておられましたが、御息所も不似合いな年令差(七歳年上)を恥ずかしくお思いになり、打ち解けようとなさいませんので、なお一層、御息所へのお通いも遠のいてしまいました。 源氏の君が幼い頃から想いを寄せる朝顔の姫君でさえも、この噂をお聞きになって 「君の冷たさを知り、私は何としても二の舞は演じるまい……」とお決めになりました。  賀茂の祭は今年も格別盛大に催されました。前日に行われる斎宮の御禊(みそぎ)の儀式には、上達部(かんだちめ)など特に優れた方々が、そのご衣装や、馬・鞍など見事に整えて行列に参加なさいました。 賀茂の祭は今年も格別盛大に催されました。前日に行われる斎宮の御禊(みそぎ)の儀式には、上達部(かんだちめ)など特に優れた方々が、そのご衣装や、馬・鞍など見事に整えて行列に参加なさいました。初夏の空は晴れ渡り、一条大路は祭見物をする人々で隙間なく埋まりました。普段、外出なさらない葵の上も、女房たちに勧められ、源氏の君の行列を見ようとお出かけになりましたが、大路は大変な混雑で、御車を停める場所さえありません。 若い家来達は酒の勢いから所争いとなり、傍らにある質素な網代車(あじろぐるま)を奥に押し退けて、前に御車を立ち並べてしまいました。 その網代車には大層忍んで、六条御息所が乗っておられたのでございます。榻などもへし折られて体裁が悪く、御息所が大層恨みに思っておられます時、源氏の君の行列が前を通りました。一段と光輝くお姿に、正妻・葵の上に圧倒されたご自分の立場を、この上なく悔しく惨めにお思いになりました。 影をのみ 御手洗川のつれなきに 身の憂きほどぞいとど知らるる (訳)影をのみ映して流れる御手洗川(源氏の君)のつれなさに、 わが身の儚さが思い知らされました。 源氏の君はその所争いについて、後でお聞きになり「葵の上は何事にも情愛に欠ける所がおありで、御息所がどんなに辛い思いをされたことか……」とお気の毒になられ、お見舞いをなさいましたが、斎宮の神事を口実に、御息所はお逢いになりませんでした。 あの日以来、左大臣邸では、葵の上がひどく物の怪を患われ、大層お嘆きでございました。更に初めてのご懐妊と分かりとてもお苦しみになりますので、御修法の限りを尽くして祈祷させなさいました。時には胸を咳あげて、耐えられないほどに苦しまれますので、人々は不吉に思いながら皆、悲しくおられました。 院からも数々のお見舞いがありました。御息所は大層不愉快にそれをお聞きになり、さらに憎しみを深くなさいました。葵の上に張り合うお気持に怨念が生まれたことを、気付く人はありませんでした。 御息所もその所争い以来、大層心乱れなさいまして、魂が浮いたように感じられて、お具合が悪くなられました。葵の上が自分を無視し蔑(ないがし)ろにしたため、御心が憎しみに 変わり、物怪(もののけ)となって葵の上に取り憑いたのでございます。最近、無意識で魂が身体を離れては、葵の上を突き回し、荒々しく掻きむしる光景を、繰り返し夢の中に見るようになりました。 源氏の君には、葵の上がめでたくご懐妊なさいましたのに、物の怪にひどくお苦しみですので、心痛いほどご心配なさり、加持祈祷などを心尽くしてさせなさいました。 ある日、まだご出産の時期ではないと、皆が油断をしていましたところ、葵の上は急に産気づかれてお苦しみになり、 「ご祈祷を少し緩めて下さい。源氏の君に申し上げたいことがあります……」と仰いました。御遺言しておきたいことでもあるのかと、左大臣も大宮もお下がりになり、加持の読経の声を低くいたしました。 源氏の君が御几帳の帷子(かたびら)を引き上げて、御寝所にお入りになりますと、葵の上は大層愛らしげで、臨月のお腹はふくれていますが、心乱れるほどに美しく伏せておいでになりました。源氏の君は手をとり、なお一層深い愛情が感じられてお泣きになりました。 嘆きわび 空に乱るるわが魂を結びとどめよ 下がひのつま (訳)嘆き悲しみ空に乱れた私の魂を結び止めて下さい。着物の下前のつまを結んで… 歌を詠む葵の上の声が、何と御息所のそれに代わっていました。源氏の君は今、まざまざと生霊をご覧になり、大層驚ろかれ、誠に耐え難くお思いになりました。 やがて物の怪についた声も静まりましたので、母宮が御薬湯を飲ませようと身体を起こしますと間もなく、葵の上は男御子(みこ)を出産なさいました。 皆は大層お喜びなさいまして、生養(うぶやしない)(産後の祝宴)は格別に賑やかに行われました。 若君のお目元は愛らしく、春宮に大変よく似ていらっしゃいました。 一方、あの御息所は「以前には重篤と聞きましたのに、ご安産だったとは……」と、心穏やかにはいられません。不思議なことに魂がご自分を離れた後、正気に戻りますと、御衣(おぞ)に芥子の香(魔除けの祈祷で炊く香)が染みついていますので、何故か気味が悪く、ますます心が乱れていきました。 秋の司召(つかさめし)(任命式)の日、源氏の君は久し振りに参内なさいました。御邸がひっそりして人少なの時、葵の上は急に胸を咳き上げてお苦しみになり、内裏にお知らせする間もなく、誠にあっけなく亡くなられました。 物の怪が憑いていたこともあって、枕などもそのままに、二、三日様子を見ながら、祈祷の限りを尽くされましたがその甲斐もなく、鳥辺野(火葬場)にお送りする時には、悲嘆の極みにございました。誠に儚いご遺骨になられて、ご葬儀が終わりました。 上(のぼ)りぬる煙はそれとわかねども なべて雲居のあはれなるかな (訳)空に上った妻の煙はそれと分かりませんが、どの雲もしみじみ と悲しく思います…… 父・左大臣の悲しみは大きく「余命幾ばくもない老いの末に、愛する娘に先立たれては……」と、涙を拭く御袖を顔から離す事も出来ずに、悲しみに耐えるご様子は胸に詰まるものでした。母宮は起き上がることもできず、御命さえも危うそうにみえました。時雨の中、左大臣邸を退出なさる時には、皆、悲しみにくれておりました。 源氏の君は心狂わんばかりで、夜、御帳台の中に独りでお寝すみになりましても寝覚めがちですので、暁方まで僧を呼んで、読経をさせなさいました。 暫くして、御息所からお見舞いがありました。源氏の君はそのお返事として、 とまる身も消えしもおなじ露の世に 心置くらむほどぞはかなき (訳)生き残った者も死んだ者も、同じ露のようにはかない世に 心の恨みを残して置くことはつまらぬことですよ…… 御息所は「やはり源氏の君はお気づきであったか……」とお分かりなり、 「年甲斐もなく物思いをして魂がさまよい、葵の上に取り憑くとは……。遂には悪い評判を残すことになるのか……」とお悩みになりました。 源氏の君は草枯れの庭に咲いている撫子(なでしこ)を折らせて、母宮にお届けなさいました。 草枯れのまがきに残る撫子を 別れし秋の形見とぞ見る (訳)草の枯れた垣根に咲き残る撫子の花を、秋に死別れた妻の形見と思います 喪があけまして、源氏の君は二条院に戻られました。喪服を脱ぎ直衣装束に着替えて、若紫の姫君がいる西の対にお渡りになりました。 御几帳の向こうに姫君が座っておいでになりました。恥ずかしそうに微笑まれたご様子は誠に愛らしく、あの藤壷中宮に違うところなく美しくなられ、もうご結婚に相応しいお年頃のようです。 源氏の君は葵の上を亡くされた寂しさにまかせて、ずっとご一緒にお過ごしになりました。姫君は大層愛敬があり魅力的でとても愛くるしい心をお見せになりますので、もう我慢できなくなられて……、 あくる朝、君は早くに起きられ、姫君はお起きになりません。枕元に引き結んだ御文がありました。 あやなくも隔てけるかな夜をかさね さすがに馴れし夜の衣を (訳)どうして契りのない夜を重ねてきたのだろう いつも慣れた衣を掛けて寝んだのに…… 姫君は「このような嫌な御心を、なぜ今まで頼もしく思ってきたのだろう……」と、御衣を被って臥しておいでになりました。君がその御衣を引き剥がしますと、姫君は額髪が濡れるほど汗をかいています。 「これは……よしよし、もう致しません……」と一日中お慰めしましたが、いつまでもすねておられるご様子が、ますます可愛らしくいらっしゃいました。 翌日の夜、亥の子餅(子孫繁栄を願う儀式)をなさいました。それからというもの、源氏の君は、内裏や院に参上している時でさえも、若紫の面影が恋しく、一夜も新手枕を離れていられない……とお思いになりました。 正月、源氏の君は左大臣家を訪れ、葵の上のおられた頃の慣わしどおり、母宮が丹精こめてお誂えになりました新装束にお召し替えなさいました。 「悲しみの私にさえ春がくるのかと、悲しく思い出されることが多くありまして…… あまた年今日改めし色衣 着ては涙ぞふる心地する (源氏の君) (訳)毎年元日には新しい着物に着替えをしてきましたが、 着れば今日は、ただ涙がこぼれる思いがします…… 新しき年ともいはず降るものは ふりける人の涙なりけり (母 宮) (訳)新年になったとはいえ、降り注ぐのは老いた母の涙です…… どなたの悲しみも、尽きることはないようでした。 ( 終 ) |

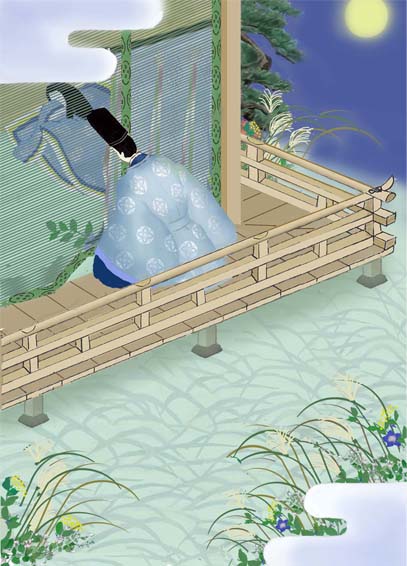

| 賢 木(さかき)ー第十帖 斎宮の御下向の日が近づくにつれ、御息所(みやすどころ)は大層心細くおられました。 葵の上が亡くなられた後には、御息所こそ源氏の君のご正室になられると、宮中でも、世間でも期待しておりましたのに、お通いは途絶えてしまいました。わが身が生霊となり葵の上に取り憑いたために、御心が離れてしまった……とお分かりになりましたので、一切の未練を捨てて、斎宮(娘)と共に伊勢に下る決心をなさいました。  源氏の君は御息所が京を離れてしまう事を残念にお思いになり、嵯峨野の野々宮をお訪ねになりました。 源氏の君は御息所が京を離れてしまう事を残念にお思いになり、嵯峨野の野々宮をお訪ねになりました。野辺は秋草も枯れ果て、浅茅が原に吹く松風の中に、虫の音が途切れ途切れに聞こえてきて、誠に趣の深い情景でした。小柴垣の辺りの黒木の鳥居がやはり神々しく見渡され、何か遠慮されるような静かな所に、御息所が思い沈んで暮らしておられると思いますと、堪らなくお労しく思われました。 御息所は「お逢いすれば、わが決心も揺らぐので…」と躊躇(ためら)い、なかなかお逢いになりません。源氏の君は注連(しめ)の外で長くお待ちになりましたが、ようやく出てこられた御息所のお姿は、誠に心憎いほど奥ゆかしく美しくいらっしゃいました。 華やかに照る夕月夜に、源氏の君のお姿も大層優雅でございました。長いご無沙汰をお詫びなさり、榊(賢木)の枝を御簾の下から差し入れて、 「この榊の常緑のように、変わらぬ心に導かれて、ここまで参りましたのに…」と仰り、久し振りのご対面に昔を思い出されました。次第に明け行く空の様子は、とても風情がありました。 暁の別れはいつも露けきを こは世に知らぬ秋の空かな (源氏の君) (訳)明け方の別れは、いつも涙に濡れましたが 今朝の別れは今までになく悲しい秋の空です…… おほかたの秋の別れも悲しきに 鳴く音な添へそ野辺の松虫 (御息所) (訳)ただでさえ秋の別れというものは悲しいものなのに 鳴いて悲しみを添えないでほしい野辺の松虫よ…… 月明かりの中「どうしてあの方を見限って、お別れなど申し上げられようか……」と涙に濡れながら、二条院にお帰りになりました。 その十六日、斎宮は桂川でお祓いをなさいました。院のお心遣いもあって、慣例の儀式よりも厳粛に立派に行われました。源氏の君はその様子を見たいとお思いになりましたが、見捨てられた身で儀式を見るのも体裁が悪いような気がして、その日は所在なげに物思いに耽ってお過ごしになりました。 伊勢に下られる前に、斎宮は宮中に参内なさいました。御輿にお乗りになるにつけても、御息所はご自分の人生を振り返られ、十六歳で故宮(光源氏の兄)に入内なさり、二十歳で先立たれ、三十歳で娘の斎宮と共に再び宮中に参内なさいましたことを、感慨深く、悲しく思わずにはいられませんでした。 斎宮は十四歳におなりになり、装束をお召しになりましたお姿が、恐ろしいまでに愛らしく見えますので、帝は大層心惹かれなさいまして、別れの御櫛を挿しておあげになる儀式では、思わず涙を流しなさいました。 暗くなってから伊勢に向けてご出発なさいました。源氏の君は寂しげに物思いをなさいましたが、旅路の一行は、どんなに心沈んでおられたことでしょう。 桐壺院のご病気は、神無月に入り大層重くなられました。朱雀帝に春宮(とうぐう)や源氏の君のことを繰り返しご遺言なさいまして、特にお苦しみもなくご崩御されました。 藤壷中宮や源氏の君の悲しみは、誰にもまして深いものでございました。帝はまだお若く、祖父・右大臣が大層意地の悪い方ですので、その意のままになる世の中はどうなるのだろうと、皆が不安に思って嘆いておりました。 四十九日の御法要までは、女御や御息所たちが皆、院に集まっておられましたが、その後、散り散りに退出されました。 藤壺の中宮がご自邸の三条院にお下りになります日、兵部卿宮がお迎えに来られました。雪がひとしきり降り、風が激しく吹いて、院の中が人少なで寂しい頃、源氏の君も参上なさいまして、懐かしい昔の思い出話などなさいました。庭先の五葉の松が雪に枯れているのをご覧になって、 蔭ひろみ頼みし松や枯れにけむ 下葉散りゆく年の暮かな (親 王) (訳)木蔭が広いので頼りにしていた松(桐壺院)は枯れてしまいました。 下葉が散っていく寂しい今年の暮です…… 折柄、大層寂しい気持ちになられて、源氏の君のお袖はひどく濡れてしまいました。 年が改まり、服喪の新年には華やかな行事もなく、源氏の君はずっとご自邸に篭もってお過ごしになりました。院のご存命中こそ遠慮しておられましたが、母后(弘徽殿)の気性は激しく、あれこれ悔しい思いをした頃の仕返しをされますので、源氏の君にとっては、大層不愉快なことの多い日々でございました。 けれども尚侍の君(朧月夜の姫君)とは、今でも心を交わしておられました。五檀の御修法でお慎みなさるべき時でさえ、夢のようにお逢いになりました。美しい霧が立ち込める暁の頃、大層忍んでお帰りになりますお姿を、立蔀の蔭にいた藤少将(承香殿の兄君)に見られていたのは、大層残念なことで、後でこれを酷く非難される事になるのでございました。 若い帝は故院の御遺言に背かず、源氏の君を大切にお思いでしたが、御心が優しすぎて、母后や右大臣に反対もできずに、天下の政治さえも御心通りにいきませんでした。 藤壺の中宮は、春宮に後見する方がいないことを心細くお思いになり、源氏の君を頼りになさいましたが、未だに君の恋心が止みませんので、大層心を痛めておられました。あの忌まわしい逢瀬のことを、桐壺院が少しもご存知なく、亡くなられたことを思いますと恐ろしくお思いになりました。更にその事が世間の噂にでもなれば、ご自分はともかく、春宮のためによくないとお思いになって、祈祷までおさせになり、源氏の君にその恋心をお絶ち頂こうと思案しておいでになりました。 けれども源氏の君は、何とかして藤壷中宮にお逢いしたいと、一心に願っておられたのでございます。 ある夜、夢のように逢瀬は実現してしまいました。御簾の前で、源氏の君は語り尽くせぬほどの熱い御心を訴えなさいましたが、藤壺の中宮は冷たくあしらいなさって、遂にはひどく胸を咳き上げてお苦しみになりました。近くに控えていた女房たちが介抱申し上げる内に夜が明けてきましたので、源氏の君は退出なさらないまま、塗籠(ぬりごめ)(納戸)に押し込められてしまいました。その日も夕暮になって、中宮がようやく回復なさいまして、御座所に出てこられました。辺りは人少なでした。 源氏の君は塗籠の戸が細く開いていましたので、静かに押し開けて中宮のお部屋に入ってしまいました。 「何と苦しい……このまま死んでしまうのかしら……」と外を眺めていらっしゃるお姿が、この上なく美しく見えました。長い間、抑えてきた御心がすっかり理性を失って、御帳の中に忍び込み御衣の褄を引きなさいました。君の香がさっと薫りましたので、宮はその気配に気付かれ「何と嫌なこと」と、その場に伏せてしまわれました。「振り向いて下さるだけでも」と御衣を引き寄せなさいますと、お召物を脱ぎ滑らせて、更にお逃げになりました。思いがけず黒髪が掴まえられて……誠に情けなく宿縁の深さを思い知らされました。源氏の君は尽きない想いを一途に訴えなさいましたが、中宮は必死に言い逃れなさいまして、やがてその夜は明けていきました。 強いて中宮のお言葉に従わないのも畏れ多く、そのご様子もお労(いたわ)しく…… 逢ふことのかたきを今日に限らずは 今幾世をか嘆きつつ経む (訳)お逢いすることの難しさが今日で終わりでないならば 幾度の転生にわたって、嘆きながら過すことになるのでしょうか それからというもの、源氏の君は内裏にも参内なさらずに引き篭もって、中宮の冷たいお気持ちを恨みなさいました。宮もやはり辛くお思いになって、 「春宮のためを思えば、源氏の君に隔てをおくのはよくないけれど、この様に逢瀬を続ければ、きっと世間で悪い噂がたつに違いない……」と深く思い悩まれ、 「中宮の位を辞退して 穏やかな日々を送りたい……」と、遂に出家を決心なさったのでございました。 故桐壺院の一周忌の御法事に続き、御八講(みはっこう)のご準備に、藤壺中宮は大層心を尽くしなさいました。御国忌の日、ひどく雪が降りました。どなたにも、今日は物悲しく思わずにいられない日なので、源氏の君は中宮にお手紙を書かれました。 別れにし今日は来れども見し人に 行き逢ふほどをいつと頼まむ (源氏の君) (訳)故院にお別れした日が来ましたが、 その人にまた行き逢える時はいつと期待しましょう…… ながらふるほどは憂けれど行きめぐり 今日はその世に逢ふ心地して(中 宮) (訳)生きながらえるのは辛いことですが 一周忌の今日は故院の世の中に逢うような心地がします…… 十二月の十日過ぎ、中宮の御八講が催されました。毎日供養なさる経典や仏像の御飾りなども、極楽浄土が思いやられるほど見事に準備しておられました。 第一日目は先帝の御ため、第二日目は母后の御ため、次の日は故院の御ために読経されました。そして…… その最終(はて)の日、藤壺中宮はご自身が出家なさる旨を、仏に申し上げなさいました。 参集の人々は大層驚き慌て、お引き止めしましたけれど、中宮のご決心は堅く、法会(ほうえ)の終わる頃、御伯父の横川僧都(そうず)が黒髪をお切りになりました時には、御宮邸は揺れんばかりで、不吉なまでに泣き声が満ち渡りました。人々は皆、袖を濡らしながらお帰りになりました。 源氏の君はひとりお残りになって御前に上がられました。月が明るく照らす庭の様子をご覧になって、昔のことが遠いことに思われ、 月のすむ雲居をかけて慕ふとも この世の闇になほや惑はむ (源氏の君) (訳)月のように澄んだ御出家の御心をお慕いしても なおも子どもの事でこの世の闇に迷うことになるのだろうか…… おほふかたの憂きにつけては厭へども いつかこの世を背き果つべき (中宮) (訳)世間一般の嫌なことからは離れましたが、子どもへの愛情は いつになったら離れ切ることができましょう…… 悲しみは尽きることなく、源氏の君は御胸が苦しいままにご退出なさいました。 あの朧月夜(おぼろづきよ)の姫君は、その後、尚侍(ないしのかみ)になられ、朱雀帝のご寵愛を受けて、華やかに栄えておいでになりました。けれども心の中では源氏の君を忘れることができず、密かに御文を交わしては、逢瀬を重ねておられました。  その頃、朧月夜の君は熱病になられて、三条のご実家に帰られました。祈祷などをして良くなられましたので、お互いに示し合わせて、毎晩のように源氏の君がお通いでございました。 その頃、朧月夜の君は熱病になられて、三条のご実家に帰られました。祈祷などをして良くなられましたので、お互いに示し合わせて、毎晩のように源氏の君がお通いでございました。ある夜、雨風が急に激しくなり、雷が恐ろしく轟いたので、女房達が怖がって近くに集まってきて、源氏の君はご寝所から出られぬままに、夜が明けてしまいました。 雨が少し小降りになりました頃、右大臣が娘を心配して突然、その部屋に入ってこられまして、「いかがですか。昨夜の荒れ模様でお見舞いにも伺えませんでしたが……」と、いきなり御簾を上げなさいました。姫君のお召物に、薄二藍の男帯がからんでいます。更に傍らには、和歌などを書き散らした懐紙が散らかっていました。 「こ、これは一体どうしたことか」と、中を覗き込みますと、大層しなやかな姿をした男がおりました。呆れ果てて大層腹立たしく、その懐紙を手に持って、寝殿にお戻りになりました。 右大臣はその筆跡から源氏の君と分かり、弘徽殿の大后に訴えなさいました。大后はきついご性格ですので、そのご立腹は激しく、 「朧月夜が朱雀帝のご寵愛を受けていることを知りながら、源氏の君のこの振る舞いは、帝を軽んじ嘲る御心があるからに違いない。……この機会に、源氏の君を政界から葬るには、ちょうど良いきっかけだ……」等と、策略を巡らしておられたのでございました。 ( 終 ) |

| 花散里(はなちるさと)ー第十一帖 五月雨(さみだれ)の空が珍しく晴れた雲間に、源氏の君は久し振りに花散里の御邸をお訪ねになりました。 昔、麗景殿(れいけいでん)の女御(にょうご)には、故桐壺帝の華やかなご寵愛こそありませんでしたが、源氏の君は、親しみ深く心惹かれる方……と思っておられました。花散里はその妹君にあたり、以前に少しお逢いになりまして、今も愛しくお想いでございました。 ふと耳に留められた源氏の君は、昔お通いになった女君の家だとお気付きになり、胸をときめかされました。ただ通り過ぎる訳にもいかずに躊躇(ためら)っておられます時、何と、 ほととぎすが鳴いて飛んでいきました。 例の惟光(これみつ)を邸内に入れ、その姫君と逢えるように話をつけさせましたが、姫君はお逢いになりません。源氏の君も、 「他に男でもできたのなら、仕方もない……」と諦めなさいましたが、姫君はひとり、心の中で残念に思っているのでした。 目指す花散里の御邸は、桐壺帝が亡くなられ、すっかり世の中も変わってしまった今は、人々の訪れもなく、静かな佇まいでございました。源氏の君が女御(にょうご)のお部屋で故院の話をしておられますと、次々に昔のことが思い出されて悲しくなり、お泣きになりました。折も折、ほととぎすが先程と同じ声で鳴きました。 橘の香を懐しみほととぎす 花散里を訪ねてぞとう 源氏の君は西側の部屋に忍びやかにお渡りになりました。花散里の姫君にとっては、久し振りのご訪問に加え、比類ないほど美しい源氏の君のお姿ですので、長くお忍び通いの絶えていた辛さも、すっかり忘れてしまうようでございました。 ( 終 ) |

| 須磨(すま)ー第十二帖 朧月夜の尚侍(ないしのかみ)との密会が発覚して、源氏の君は位官剥奪(はくだつ)の身となられました。 右大臣方の攻勢が一層激しくなりましたので、更に深刻なお咎めを受けることになる前に、人里遠く離れた須磨に、自ら退いてしまおうと決心をなさいました。しかし京を離れるには何かと心残りが多く、紫上が「どんな辛い旅でも、ご一緒ならば……」とお泣きになりますので、「これが永遠の別れの旅立ちになるかもしれない……」と、大層悲しく思われました。 須磨に発つ前に、左大臣邸にお渡りになりました。亡き葵の上のお部屋は大層寂しげでしたが、その若君(夕霧)は愛らしくはしゃいでいました。源氏の君は膝の上にお抱きになりまして、悲しみを一心に堪えておられました。 左大臣がお逢いになりました。 「お見舞いに伺おうかと思いましたが、わが身の病気を口実に、朝廷にもお仕えせず官職も返上していますので、私事に出向いて、世間の悪い噂になってもいけないと留まっておりました。源氏の君の悲運を見るにつけても、亡くなりました娘(葵の上)がもし生きていたら、どんなに悲しんだことでしょう。よくぞ短命で、この悪夢を見ないで済んだものだ……と、僅かに慰めております。やはり前世からの因縁でしょう……」等と、しみじみお話しなさいました。 お帰りになろうと外に出ますと、有明の月が美しく、木々の花が盛りを過ぎて、僅かに残った花の陰が朝霞に霞んで見えました。源氏の君はしばらく高欄(手すり)に寄り掛かって、物思いにふけっておられますと、母宮から乳母に託して、 「目の前が眩むほど悲しみに取り乱しております。不憫な子が眠っているうちに、もうお帰りになりますのか……」と申されました。 鳥辺山燃えし煙もまがふやと 海人の塩焼く浦見にぞ行く (源氏の君) (訳)あの鳥辺山(火葬)で焼いた煙に似てはいないかと 須磨の浦へ海人の塩焼く煙を見に行くのです…… 亡き人の別れやいとど隔たらむ 煙となりし雲居ならでは (母 宮) (訳)亡き娘との仲もますます遠くなるのでしょうか 葵が煙となった空でなく、須磨の空なのですから…… 悲しみが尽きることはなく、源氏の君がお帰りになりました後、また大層お泣きになりました。 二条院に戻られますと、紫上は、御格子も下ろさずに夜を明かされ、物思いに沈んでいらっしゃいました。まして紫上は父・親王にさえお手紙なさいません。その北の方が、 「源氏の君に引き取られたのに、何と束の間の幸せであったことか……不吉な事。大事な人がそれぞれに去っていく運命の姫君のようです……」と申されたように漏れ聞きなさいまして、本当に情けなくお思いになりました。他に頼りにする人もないのですから、お気の毒なこと 翌日、日が高くなるまでお寝すみになりました。師宮や三位中将が参上されましたので、源氏の君は無紋の直衣をお召しになりました。大層地味になさいましたのに、かえって気品があって優雅に見えますので、鏡台に近寄りなさいまして、 身はかくて さすらへぬとも君が辺り 去らぬ鏡の影は離れじ (訳)わが身は流離おうとも、鏡に映った影は貴女の側を離れません 別れても 影だにとまるものならば 鏡をみても慰めてまし (訳)別れても影だけはここに留まるのならば、鏡を見て心慰めましょう…… 柱の陰に隠れて、涙を拭っておられるお姿は誠に愛らしく、 「やはり大勢の妻たちの中でも、比類のない姫君だ」と愛しくお思いになりました。 旅のご準備をなさいました。須磨生活の持ち物として、特に必要な品物だけを簡素に整え、漢文の書籍類と琴の一張りだけをお持ちになりました。全てのことを西の対にお委せになり、ご所領の荘園や領地、証文などについても家司達をつけ、万事が取り仕切れるようになさいました。 何と、尚侍の君(朧月夜の姫君)に、危険を冒してお便りをお書きになりました。 「今は最後とこの世を諦めた辛さは耐え難く……、 逢ふ瀬なき涙の河に沈みしや 流るる澪の初めなりけむ 訳)貴女に逢えず涙を流したのが、流浪する身のきっかけなのでしょう 姫君は大層悲しく、お袖から涙がこぼれました。 涙河 浮かぶ水泡も消えぬべし 流れて後の瀬をも待たずて (訳)涙川に浮かんでいる水泡も消えてしまうでしょう 生きながらえて再びお会いできる日を待たないで…… 花散里はひどく心細いご様子でおられました。万事が源氏の君のご庇護のもとに過ごしてこられたので、これからは酷く荒れ果ててしまうことが予想され、お屋敷はただひっそりとしていました。 藤壷の入道の宮には「私が罰を受けるのは、ただひとつの事のためであり、もしわが身が亡きものになっても、春宮の御代が平穏無事であるように願うばかりです……」と申されました。宮もお心当たりがあることなので、乱れた御心をお鎮めになるご様子は、誠に心惹かれるものでございました。 見しはなく あるは悲しき世の果てを 背きしかひもなくなくぞ経る (藤 壺) (訳)院は亡くなられ、生きている貴方は悲しいお身の上の世の末を迎え 出家した甲斐もなく、泣きながら暮らしております…… 別れしに悲しきことは尽きにしを またぞこの世の憂さはまされる(源氏の君) (訳)故院にお別れして、悲しいことは尽きたと思ったのに またもこの世の辛さは勝っています…… 悲しみのお二人なので、思っていることも十分にお詠みになれないようでした。 ご出発の前日、月の出るのを待って、桐壺院の御陵に参拝なさいました。僅かばかりのお供を連れ、皆ただ侘びしく悲しい外出となりました。賀茂の下の御社の側を通り過ぎる時、右近の蔵人が、葵を髪に挿してお供した御禊の日を思い出して、 「御利益(ごりやく)がなかったか……と辛く思われます」と申し上げますと、源氏の君もしみじみと悲しくお思いになり、馬から下りて、御社の方を拝みなさいました。 御陵の参道は草が生い茂り、踏み分けて入るにつれて、ますます露に濡れてしまいました。月が雲に隠れて暗くなりますと、森の木々が大層深く恐ろしげでした。 すると故桐壺院が生前のお姿そのままに、現れたような気がしました。 亡き影やいかが見るらむよそへつつ 眺むる月も雲隠れぬる (訳)亡き父上はどのように御覧になっていられることだろうか 父上と思って眺めていた月も、雲に隠れてしまった…… すっかり夜も明けた頃にお帰りになって、東宮にお手紙を差し上げなさいました。 花が散ってしまった桜の枝に結びつけて、 いつかまた春の都の花を見む 時失へる山賤にして (訳)いつかまた春の都の花盛りを見ることができましょうか 時を失った山賤のような身になって …… 東宮はこれをご覧になり、幼いながらも真剣なご様子で、 「少しの間でさえ逢えないと恋しく思われるのに、まして遠くに行ってしまったら、どんなに寂しいことか……」と仰いました。 平素からお仕えしてきた者たちは皆、そのご功労にあずかり、恩恵に浴することを喜んでおりましたけれど、今となっては厳しい右大臣勢力の下に、厳しい目をくぐり抜けてまでお見舞いに参上する者はなく、 「世の中とはこういうものか……」と、しみじみ悟りなさいました。 ご出発の当日は、旅のご装束も大層質素になさって、夜明け前にお発ちになりました。 「命のある限りは一緒にと信じていたのに、儚いことだ……」と、紫上を悲しませないようにと、強いてあっさりと申しなさいますと、 惜しからぬ命に代へて目の前の 別れをしばしとどめてしがな (紫 上) (訳)惜しくもない私の命に代えて、目の前のこの別れを 少しの間でも引きとどめて置きたいものです …… 面影がはっきりと浮かんで、胸潰れる思いで舟にお乗りになりました。追い風が吹き、やがてお須磨にお着きました。須磨の浦は大層侘びしい海辺で、渚に寄せては返す波を見つめ、「羨(うらや)ましくも波は立ち返るよ……」と呟かれました。更に霞みがかった遙かな京の山々をご覧になりますと、まるで三千里も遙か遠くに来たような心地がして、涙を抑えることができませんでした。 故郷を峰の霞は隔つれど 眺むる空は同じ雲居か (訳)故郷の都を峰の霞は遠く隔てるが、悲しく眺めている空は京と同じ空か 源氏の君のお住まいは、海岸から少し入った寂しい山の中で、茅葺きの建物に葦で葺いた回廊が巡り、場所柄に相応しくとても風情がありました。近くの荘園の管理者を呼び、良清の朝臣が家司として、然るべき事をお世話申し上げました。ただ旅の生活にはご相談相手もいませんので、大層心細くおられました。 少し落ちついた頃には、源氏の君は京に手紙を書くことで心を慰めておられました。 二条院に御文を差し上げなさいますと、紫上はあれから枕も上がらず、悲しみに沈んでおいでになりました。源氏の君が使っておられた御調度類や、弾き慣れた御琴をご覧になり、今はこの世にいない人のように思えて「縁起でもない……」と、御修法などおさせになりました。旅先での寝具や直衣などを作ってお贈りになり「去らない鏡の……」とお詠みになった面影が浮かんでは、悲しみは尽きないようでございました。 浦人の潮くむ袖に比べ見よ 波路へだつる夜の衣を (紫 上) (訳)須磨の浦の人のお袖とお比べになって ください。遠く波路を隔てた都で、独り袖 を濡らしている夜の衣とを…… 伊勢の御息所にお手紙なさいますと、わざわざ使者が返事を持って訪れました。 「須磨のご生活も長く続くとは思えませんが、罪状深いわが身は、再びお逢いすることも遠いようで……」と、墨継ぎも美しく書かれ、教養の深さが窺えるものでした。 「もともとお慕いしていた方ですが、あの生霊を見て辛く思った心の行き違いから、遠く去って行かれたのだ……」と思い返しますと、今ではお気の毒で申し訳ないことをした……と思い直しなさいました。 尚侍の君(朧月夜)には、中納言の君(女房)に宛てた私事の手紙の中に入れて、送りなさいました。姫君からの返歌には、 こりずまの浦のみるめのゆかしきを 塩焼く海人やいかが思はむ (訳)懲りもなせず、またお逢いしたいと思っていますが 塩焼く海人になられた貴方様はどう思っておいででしょうか 尚侍の君は世間体を恥じて、深く思い沈んでおられましたが、右大臣や大后が、帝にお許し頂くように奏上しましたので、赦されて再び参内なさいました。帝はいつもお側に伺候させなさいまして、愛情深く契りなさいました。けれども姫君は、内心、源氏の君をお忘れになれないようで、畏れ多いことでございます。 ある日、管弦の遊びの折に、帝は、 「源氏の君がいないのがとても寂しい。多くの人がそう思っていることだろう……」と優しいご様子で仰いましたので、尚侍の君は思わずぽろぽろと涙を流されました。帝は「ほらごらん。誰のために流す涙か……」と仰いました。 物寂しい夕暮れに、海を見渡せる廊にお立ちになりました。遠い沖には小舟が浮かび、遙か京の空に向かって飛ぶ雁の列を眺め、涙を袖でお拭いなさいました。 初雁は恋しき人のつらなれや 旅の空飛ぶ声の悲しき (訳)初雁は恋しい人の仲間なのだろうか。旅の空を飛ぶ声が悲しく聞こえます…… 長い冬がきますと雪が激しく降り荒れ、都から訪れる人もすっかりなくなりました。親しい人たちと御文を交わしておられましたが、それを大后に告げ口する者があって、やがて御文を交わす者さえもいなくなってしまいました。 「もうこのままわが人生は終わってしまうのか……」と、御心は沈むばかりでした。 年が明けて春が巡ってきた頃、宰相(さいしょう)の中将(もと頭中将(とうのちゅうじょう))が右大臣の厳しい目をくぐって訪ねて来ました。 お二人で久しぶりに詩歌をやりとりし、琴を奏でるなどして、しみじみ心深い時を過ごされました。幼い若君のことや、左大臣や大宮が悲しんでおられる様子などをお聞きになりますと、胸の詰まる思いがなさいました。 別れを惜しむ暇もなく、宰相の中将は振り返りながらお帰りになりました。それからというもの、源氏の君の御心はますます悲しく沈んでしまわれました。 三月の巳の日に、源氏の君は御祓(はらえ)をなさろうと海辺に出られました。舟に人形(ひとかた)を乗せて流す儀式を見て、ご自分の身 知らざりし大海の原に流れ来て 人形(ひとかた)にやはものは悲しき (訳)知らない大海原に流れきて 人形(わが身)が悲しく思われます…… 更に過去や将来のことが胸に浮かんできますので、 八百(やお)よろづ神もあはれと思ふらむ 犯せる罪のそれとなければ (訳)八百万の神も私を哀れと思っ下さるでしょうか。これといって犯した罪がないのですから…… その時突然空が真っ暗になり、辺りは激しい暴風雨に襲われました。高波が打ち寄せ、雷が恐ろしげに轟き、「この世は終わるのか……」と思われるほどでした。 明け方近く、君がわずかに寝入りなさいますと、夢の中に怪しい物影が現れては消えました。源氏の君は不気味になられて、もうここは耐え難いとお思いになりました。 ( 終 ) |

| 明 石(あかし)ー第十三帖 やはり雨風は激しく、雷も止まずに幾日も過ぎました。過去も未来もない悲しい身の上で、源氏の君は気強く考えることも出来ずに、 「このまま、この地で身を滅ぼしてしまうのか……」と心細くお思いでございました。 ある日二条院から、ずぶ濡れの見窄らしい姿で遣者がやってきました。お手紙には、 「雨風の止むこともなく、須磨ではどんなにか激しく風が吹いていることでしょう。心配で袖を濡らしております……」と悲しい気持ちが書き連ねてありました。愛しい紫上を想い、ますます京が恋しくなられて、涙が溢れ落ちました。 その翌日の明け方から、一層風が吹き荒れ、潮が高く満ちてきて、巌も打ち砕かれそうな波が荒々しく打ち寄せました。源氏の君は強いて御心を静めて、 「住吉の神よ、どうぞお鎮めになり、我らをお助け下さい」と大願をたてなさいました。 さらに海の竜王、八百万(やおよろず)の神々にも願を立てなさいますと、激しく雷鳴が轟いて、源氏の君の御座所に続いた廊に雷が落ちました。炎が激しく燃え上がり、廊は焼け落ちてしまいました。人々は泣き叫び大騒ぎをするうちに、日も暮れてしまいました。 一日中荒れ狂った風雨に、お疲れになった源氏の君がうとうとなさいますと、故桐壺院が在世のお姿そのままに現れ、 「住吉の神のお導きの通りに、舟を出して、この浦を立ち去りなさい」と仰せになりました。源氏の君が懐かしくお泣きになって見上げますと、もう人影はなく、月の光だけが煌々としていました。悲しみの底にいる自分を助けるために、父院が現れなさったか……と、しみじみ有り難く、また頼もしくお思いになりました。 その時、渚に小さい舟を寄せて、数人の男がやってきました。明石の入道が、 「私の夢の中にお告げを知らせる者が現れましたので、お告げ通りに、小舟を寄せてお迎えに参りました」と申しました。源氏の君がその小舟にお乗りになりますと、激しい風雨の中に、不思議な追い風が細く吹いて、飛ぶように明石の浦に着きました。 明石は大層美しい景観でした。来世を思い澄ますのに適した山河のほとりに、厳かな御堂を建てて、明石の入道は勤行に専念しておりました。その御邸は四季折々の情緒を気遣って、都と変わらないほど優雅な趣きある佇まいでした。高潮を恐れて、娘などを岡部の家に移しておりましたので、海辺の御邸に源氏の君は気楽にお入りになりました。 少し落ち着いた頃、京へお手紙をお書きになりました。入道の宮(藤壺)には、 不思議に導かれて、明石に落ち着いた経緯などを、紫上には筆を置きつつ涙を拭いながらも、御心の内をお書きになりました。供人は「やはり並々ならぬご寵愛のほど……」と拝見しておりました。 絶え間なく降り続いた雨風もすっかり晴れ渡り、漁に出る海人達も元気そうに見えました。須磨では誠に心細くおられましたが、ここ明石の浦では格別に心打たれる情景が多く、源氏の君の御心は慰められ癒されていきました。 四月に入りました。明石入道は衣更えの装束などを風流に設え、万事に渡って源氏の君をお世話申し上げました。 美しい夕月夜、遙かに見渡せる海は、まるで二条院の池の水面を思わせるように穏やかですので、京が懐かしく思われました。源氏の君が長いこと手を触れなかった御琴を、袋から取り出してお弾きになりますと、その音色は松風や波の音に響きあって、岡部の家にもしみじみと聞こえてきました。 入道は供養法を怠って参上し「一度捨てた俗世が思い出され、来世の極楽を思わせる音色でございます……」と感涙にむせんでおりました。源氏の君ご自身も、四季折々に帝が催された管弦の遊びなどを思い出し、また悲しくなられました。 入道は岡部の家から琵琶や箏の琴を取り寄せ、ご一緒に合奏いたしました。その美しい音色に物憂さも忘れてしまいそうな夜でございました。 この明石入道には、将来 都の高貴な方に差し上げようと大切に育てている美しい娘がおりました。その姫君の奏でる琴の音は、大層美しいと評判でした。入道は、 「毎年、住吉の御社に参詣して、わが極楽往生はともかくとして、娘の望みを叶えて下さい……と祈願しておりました。貴方様が、思いがけず明石に移ってこられましたのも、神仏がこの老僧を哀れに思われたためか……」などとお話し申し上げました。 都を離れた時から、世の無常を思い、勤行だけの日々を過ごしておられましたので、その姫君の琴の音を聞きたいとお思いになりましたが、紫上を恋しく想っておられますので、御心が動くことはありませんでした。 翌日、その姫君にお手紙をお遣わせなさいました。けれども姫君は、相手のご身分と我が身の程を思うと比較にもならないと気後れして、「気分が悪い……」と物に寄り臥してお返事をお書きになりません。 仕方もなく入道が、 眺めらむ同じ雲居を眺むるは 思ひも同じ思ひなるらむ (訳)物思いされながら眺めている空を、娘も眺めていますのは きっと同じ気持ちだからなのでしょう いぶせくも心にものを悩むかな やよやいかにと問ふ人もなみ (源氏の君) (訳)悶々として心の中で悩んでおります いかがですかと尋ねてくださる方もいないので…… しなやかな薄紙に美しくお書きになりました。 姫君は責められ促されて、ようやく、 思ふらむ 心のほどややよいかに まだ見ぬ人の聞きか悩まむ (訳)思って下さると仰るその真意は、いかがなものでしょう まだ見ぬ人が、噂だけで悩むということがあるのでしょうか…… 明石では秋になると浜風が物寂しく吹きました。独り寝の源氏の君は大層寂しくなられ、十三夜の月の美しい頃に、姫君の御邸にお出ましなさいました。 道すがら四方の浦々を見渡し入江の月影をご覧になりますと、やはり美しい紫上を思い出しました。 「このまま馬で通り過ぎて、都へ帰ってしまいたい……」とお思いになりました。 秋の夜の 月毛の駒よわが恋ふる 雲居を翔れ時の間も見む (訳)秋の夜の月毛の駒よ、わが恋 する都へ翔っておくれ 束の間で もあの人に逢いたいので…… 岡辺の家は木々が深く、近くの念仏堂の鐘の音が松風に悲しく響き、心にしみる趣がありました。源氏の君は御簾の前で、少し躊躇(ためらい)いがちに言葉をおかけになりましたが、姫君は打ち解けない様子をなさいますので、何となく悲しくなられ、 「今、こうして落ちぶれている私を、見下しておられるのか……」と心乱れておいでになりました。すると、近くに置いてある御几帳の紐が、箏の琴に触れて美しい音が鳴りました。つい先ほどまで、寛いで琴を弾いておられた姫のご様子が思われ、源氏の君は大層心惹かれなさいました。 姫君は上品ですらりとして、気後れするほど高貴で美しい方でした。こうして結ばれた契りを思いますと、一層この姫君を心深く愛しくお想いになりました。けれども紫上に気遣いなさいまして、お忍びの旅寝も少々控えておられるようでした。 その年、都では奇怪な前兆が頻繁に起こりました。 ある嵐の夜、朱雀帝の夢の中に故桐壺院がお立ちになり、厳しく帝を睨みつけ、お諫めなさいましたので、その日から帝は御目を患われ、遂に重いご病気になられました。 更には母大后(弘徽殿)も病床につかれました。帝は、 「源氏の君が流離の身に沈んでおられる限り、その報いを受けることだろう……」とお考えになり、大后の忠告に背いて、遂に源氏の君に御赦免の評定を下されました。 源氏の君にはすぐに京に帰るべく、宣旨(せんじ)が下ったのでございます。 その頃、源氏の君は毎夜岡部の家にお通いになって、明石の君と睦まじくお過ごでございました。六月頃からご懐妊の様子でお苦しみになりますので、以前より愛しくお思いになり、この明石の浦を離れることを大層お嘆きになりました。 「もう二度とここに来ることはないだろう……」と、胸の詰まる思いがなさいました。 「然るべき待遇のもとに、必ずや都にお迎え申しましょう」と堅くお約束なさいました。明石の君はわが身の程を思い、大層悲しく聞いておられました。 やがて忍びやかに琴をお弾きになりました。その音色は誠に澄んで美しく、妬ましいまでに優れておりました。源氏の君はなお一層心惹かれ、重ねて将来のお約束をなさいました。 「この琴を、又ご一緒に弾く時までの形見として……」とお預けなさいましたが、姫君の悲しみは例えようもなく、ただ涙にくれていらっしゃいました。 逢ふまでの形見に契る中の緒の 調べはことに変はらざらなむ (訳)又逢う時までの形見に残した琴の中の緒の調子のように 二人の愛情も、変わらないでいて欲しいものです ご出発なさる朝は、まだ暗いうちに岡部においでになって、 「貴女を残して明石の浦を離れるのは、大層悲しいことです。後に残った貴女はどんなにかお辛いことでしょう……」とお慰めしますと、 「貴方が立ち去られた後には、この苫屋も荒れて果ててしまうでしょう。ならばいっそ打ち返す波に身を投げてしまいましょうか……」と堪えていた涙が、またほろほろと溢れてしまいました。源氏の君は、 都出でし春の嘆きに劣らめや 年経る浦を別れぬる秋 (訳)都を出たあの春の悲しさに決して劣ることがありましょうか 長い年月を過ごしたこの浦を離れる悲しい秋は…… 源氏の君は明石を離れ、難波の浦に渡り、お祓いをなさいました。そして住吉の神にかけた大願の御礼をなさいましてから、京に向かわれました。 ようやく二条院にお着きになりますと、ご帰京を待ち受けていた人々は、皆、喜びのあまり泣き出さんばかりに大騒ぎをしておりました。 紫上は大層愛らしげに大人っぽくなられまして、 「このように長い年月を、どうして別れて過ごすことが出来たのだろう……」と、呆れるほどに愛しくお思いになりました。 朱雀帝からお召しがありまして、源氏の君が参内なさいました。帝はご病気で苦しんでおられましたが、この頃少しご気分もよくなられた様子でした。 源氏の君はもとの官位に改まり、権大納言になられました。 まず、故桐壺院の御追善供養をなさるべく、法華御八講を催しなさいました。 それから春宮にお逢いになりますと、春宮はすっかりご立派に成人しておられました。 藤壷の入道の宮にもお逢いになり、しみじみと心深いお話をなさいました。 そして明石の君に心を込めて御文をお遣わしになりました。 嘆きつつ 明石の浦に朝霧のたつやと人を想いやるかな (訳)明石の浦には朝霞が立ち込めているでしょうか。 嘆きながら、貴女のことを愛しく想い続けております…… ( 終 ) 要約2へすすむ 朱雀帝のご寵愛を受ける朧月夜の姫君との密会が露見して、 自ら須磨へ退いていた源氏の君も、ようやく京に戻り、復権されました。 |

| 要約 「源 氏 物 語-1」 発行2006年1月吉日 製作 WAKOGENJI 文・挿絵 小川和子 古典「源氏物語」を読む会 無断の複製・転載をお断りします。 |

はありませんが、桐壺帝のご寵愛を一身に受ける美しい姫君(更衣)がおりました。父の大納言は既に亡くなられ、母は古い家柄の方でしたので、頼りとする後見人もなく、大層心細くおいでになりました。我こそは帝の御后に……と思い上がった女御たちは、この更衣のことを憎み嫉んでは、悪戯をしていじめておりました。

はありませんが、桐壺帝のご寵愛を一身に受ける美しい姫君(更衣)がおりました。父の大納言は既に亡くなられ、母は古い家柄の方でしたので、頼りとする後見人もなく、大層心細くおいでになりました。我こそは帝の御后に……と思い上がった女御たちは、この更衣のことを憎み嫉んでは、悪戯をしていじめておりました。 儚(はかな)く月日が過ぎて行きました。帝はお食事も召し上がらず、政治をお執りになるのも怠りがちになられ、御方々の夜の伺候も途絶えて、ただ涙に濡れてお過ごしになりました。お側に仕える者達は皆、このお労しいご様子を大層嘆いておりました。

儚(はかな)く月日が過ぎて行きました。帝はお食事も召し上がらず、政治をお執りになるのも怠りがちになられ、御方々の夜の伺候も途絶えて、ただ涙に濡れてお過ごしになりました。お側に仕える者達は皆、このお労しいご様子を大層嘆いておりました。