要約ー源氏物語 (3) 玉鬘~藤裏葉(第22帖~第33帖) (亡き夕顔の娘・玉鬘は美しく成長し、六条院に迎えられ・・・) |

|---|

玉 鬘(たまかずら)ー第二十二帖 時折、夕顔に仕えていた右近をお呼びになり、姫君を偲んで昔話などなさいました。 この夕顔には内大臣(うちのおとど)(もと頭中将(とうのちゅうじょう))との間に女の子が生まれましたが、大臣には他に御子も多いので、親しい乳母(めのと)にお預けになりました。この子が4歳の時、乳母の夫が太宰少弐(だざいのしょうに)になりましたので、一緒に連れて筑紫に下向することになりました。 舟に乗っても、京の方が恋しく思われ寄せては返す波さえも羨ましく、 来し方も行方も知らぬ沖に出でて あはれいづくに君を恋ふらむ (訳)来た方も行く方も分からぬ沖に出て どこにあなたを恋い求めたらよいのでしょう…… それからというもの、幼い姫君は行方知れずになってしまいました。 太宰少弐が任期を終えて上京なさいます頃、重い病気になりました。十歳ほどになられた姫君があまりにも美しいので、 「この姫君を何としても都にお連れして、然るべき方にお任せ申しなさい」と遺言して亡くなりました。残された息子たちが上京を躊躇っているうちに、その年も暮れました。 姫君は成長するにつれ、母君(夕顔)より美しく、父大臣のお血筋を引いて、大層上品で愛らしくなられました。 姫君が美しいことを聞きつけて、大勢の好色な田舎の男どもが言い寄ってきました。 その中に大夫(たいふ)の監(げん)といって、肥後の国で名声高く、勢い盛んな男がおりました。美しい女性を集めて妻にしようと、執拗に追ってきましたので、姫君は「死にたい……」とまで思い沈んでしまわれました。兄の豊後介(ぶんごのすけ)は「やはり何とかして、姫君を都へ上らせ申そう……」と早船を準備して、年老いた乳母たちと共に、京へ向け出立しました。 行く先も見えぬ 波路に舟出して 風にまかする身こそ浮きたれ (玉 鬘) (訳)行く先もわからない波路に舟出して 風まかせのこの身のこそ頼りなく心細いものです…… 京に着いても落ち着くべき住処(すみか)もなく、九条に昔知っていた人を訪ね出して、漸くの宿を確保しました。京と言っても賤しい商人などの中に居て、気の晴れることもなく、やがて秋になりました。将来も見えずに、悲しいことのみ多くありました。 乳母は、 「神仏は然るべき方向にお導き下さるでしょう……」と、初瀬の観音詣においでになりました。 姫君は辛く苦しいけれど無我夢中で歩いて、四日目にようやく椿市にお着きになりました。やがて日が暮れてしまいました。 泊まる同じ宿に、偶然、右近の一行もおりました。豊後介がその一行に気遣いを見せますと……その供人とは以前に逢ったことがあるようです。呼び寄せられた女は、また見た事がある顔です。……何と昔、夕顔の宿に仕えていた者でした。 「まさか、あなた様でしたか……」皆は大層泣き、過ぎ去った年月の長さを思えば、感慨深いものがありました。 乳母が、 「ご主人様(夕顔)はどうなさいましたか。私は都を離れ、姫君と遠い筑紫に居ましたので……」と尋ねますと、 「御方はとっくにお亡くなりになりました……」涙が溢れて止まりませんでした。 右近がそっと目を凝らしますと、一行の中に、卯月の単衣に着こんだ黒髪が透けて美しい、可愛らしい後ろ姿が見えました。 「この姫君を捜し出したいと願っていましたが、今こそ叶いました。源氏の君にお知らせして、お幸せになられますように……」と、観音様にお祈り申し上げました。 参詣する人々が見下ろせる初瀬川の前で、 初瀬川はやくのことは知らねども 今日の逢ふ瀬に身さへ流れぬ (玉 鬘) (訳)昔のことは知りませんが、今日お逢いできた嬉し涙で、 この身まで流れてしまいそうです…… 秋風が谷から吹き上り、肌寒く感じられる頃、一行はそれぞれ京へ戻りました。 右近は京に戻り、早速、大殿に参上いたしました。 「思いがけず、懐かしい人を見つけてしまいました。夕顔の露の縁ある姫君でございます。昔の夕顔に劣らず、格別に美しく成長なさっておられました。 儚く亡くなられた夕顔の代わりに、何としてもこの姫君をお助けあそばすことが、罪滅ぼしとなりましょう……」と申し上げますと、源氏の君はすっかり涙ぐんでしまわれました。 「父大臣に知らせる必要などあるものか。もし姫君が六条院にきてくれたなら、私がお世話申し上げよう。そうすれば長年の願いが叶う気がするのだが……」とお思いになりました。早速お手紙をお書きになり、色合いの美しいご装束や女房たちの物などいろいろ選ばせて、右近に持たせなさいました。 知らずとも尋ねて知らむ三島江に 生ふる三稜の筋は絶えじを (訳)今はご存知なくても 尋ねればお分かりになるでしょう 三島江に生える三稜のように、私と貴女とは縁があるのですから…… 紫上にもこのことをお話しなさいました。この隠し事を少しお恨みになりましたが、 「それでも明石の君に並ぶほどには、お扱いにならないでしょう……」とお思いになりました。お側では幼い姫君(明石)が、とても可愛らしく無邪気にお聞きになっていらっしゃいました。 その夜、源氏の君が早速お渡りになりました。微かな灯火の光に、御几帳の隙間から僅かにご覧になりますと、姫君は恐ろしいほどに美しいお姿でございました。その愛らしい目元は、なるほど夕顔によく似ておられます。 「長年、行方も分からずに嘆いておりましたが、今お逢いできて夢のようです。過ぎ去った悲しい昔が偲ばれ……何とも運命とは辛いもの。今はこれまでの物語などを申し上げたい……」と涙をお拭いになりました。 玉鬘は恥ずかしそうに、 「何事も心細く過ごしてきましたので……」と、お答えになるその声が、昔の夕顔によく似て若々しく、源氏の君は嬉しく微笑みなさいました。 恋ひわたる 身はそれなれど玉鬘 いかなる筋を尋ね来つらん (訳)夕顔を恋続けているわが身は、昔と変わらないけれど、 この姫君はどんな縁で、私を尋ねてきたのだろう…… 玉鬘のご様子を大層嬉しく思われた源氏の君は、紫上にご相談なさいました。 「田舎染みていると思っていたけれど、こちらが気後れするほどに美しい姫君です。私の手元に置いて、宮中の男達の心を乱してみたいものだが……」と仰いました。 更に、兄の豊後介を家司に任命し、姫君の周囲にもお心配りをなさいました。 年の暮に、新年のお飾りや御装束などを、御方々に差し上げるのが、恒例となっていました。色とりどりで様々な織物の中から、美しいお召物をお選びになり、御衣箱に入れて配りなさいました。 紅梅の紋の浮き出た葡萄染の小袿と今風の素晴らしい色のお着物は紫上に、浅縹の織物で織り方の優雅な着物を夏の御方(花散里)に、山吹の花の細長は西の対の御方(玉鬘)に、そして末摘花には柳の織物に唐草を乱れ織りにした優雅なものをお選びになりました。 中でも特に美しい白い小袿に濃い紫の艶な衣を重ねて、明石の上にお贈りになりました。その御衣裳は大層気品があり、源氏の君の御寵愛の深さが分かるようで、紫上は少し嫉妬をお感じのようでした。 「正月、同じ日にお召しになるように……」と言葉をお添えになりましたのは、皆が似合っている姿を見たい……とお考えなのでしょう。 ( 終 ) |

初 音(はつね)ー第二十三帖 元旦の朝、麗らかな空に霞が立ち初め、新春の六条院は言葉に尽くせないほど見事でした。源氏の君はそれぞれの御殿を訪れ、御夫 紫上のおられる春の御殿には、梅の薫りが薫物と吹き混じって、この世の極楽浄土と思われるようでした。お二人は末長いご夫婦の契りを詠み交わしなさいました。 うす氷 とけぬる池の鏡には 世にたぐひなき影ぞ並べる (源氏) くもりなき池の鏡によろづ代を ふむべき影ぞしるく見えける(紫上) 幼い明石の姫君には、母君から御歌を添えた鬚籠が届けられておりました。 年月を 待つにひかれて経る人に 今日うぐひすの初音聞かせよ 「お母様が初便りを待っておられますよ……」と御硯をご用意なさって、姫君にお返事を書かせなさいました。その愛らしいお姿に、 「姫君に逢わせずに、こんなに時が経ってしまったとは、母君に気の毒なことをした……」と申し訳なくお思いになりました。 夏の御殿に花散里をお訪ねなさいました後、西の対にお立ち寄りなさいますと、玉鬘は山吹襲(かさね)の御衣裳をお召しになり、大層華やかで美しく、いとおしくお思いになりました。 夕暮れになり、明石の君の御方にお渡りになりました。渡殿の戸を押し開けた途端に吹く風が優美で、格別に気高く感じられました。白い小袿のお姿は一層優雅で慕わしく、今夜はこちらにお泊まりになりました。やはりご寵愛は格別のようです。 二条院東院の末摘花には特に気遣いなさいました。ただ紅鼻だけは今も目立ちますので、几帳を隔ててお話しなさいましたが、姫君は変わらぬ愛を信頼しておられました。 源氏の君は一通りお立ち寄りになって「お目にかかれない日が続くこともありましょうが、決して忘れてはおりません」と仰せになりました。このような源氏の君の優しいお心配りを頼りに、六条院には多くの御方々がお暮らしでございました。 ( 終 ) |

胡 蝶(こちょう)ー第二十四帖 三月二十日過ぎの頃、六条院 春の御殿には築山の木立や苔の風情が美しく、花々が今を盛りと咲き乱れておりました。源氏の君は雅  楽寮の人々をお召しになって、舟楽をお楽しみになりました。舟は竜頭鷁首に造られ、唐風の装飾が施してありますので、まるで見知らぬ異国に来たような趣があり、錦を散らしたように見事でございました。 楽寮の人々をお召しになって、舟楽をお楽しみになりました。舟は竜頭鷁首に造られ、唐風の装飾が施してありますので、まるで見知らぬ異国に来たような趣があり、錦を散らしたように見事でございました。柳が青い枝を垂れ、渡廊を回る藤の花も紫濃く咲き始め、水際の山吹が岸からこぼれるように咲いていました。皆、絵画のような美しさに、時の経つのを忘れて、心奪われておりました。夜になり、御前の庭に篝火を灯して、宴は夜もすがら催されました。 翌日は中宮(もと斎宮)の御読経(みどきょう)の日でした。紫上は仏に献花をなさいました。鳥や胡蝶に扮した童女たちが花を奉り閼伽棚に供えました。源氏の君をはじめ上達部などもおいでになり、誠に立派な法会となりました。 衣更えの過ぎた頃になると、美しいと評判の玉鬘のもとに、若い公達からのお手紙が一層多くなりました。源氏の君は度々お越しになっては、それらのお手紙をご覧になり、然るべき相手にはお返事を書くようにとお勧めになりますので、玉鬘は辛いこと……とお思いでした。 中でも兵部卿宮(ひょうぶきょうのみや)(源氏の弟君)は、北の方が亡くなられてまだ間もないのに、恋い焦がれる手紙をよこしなさいますので、 「風流な和歌を詠む人ですから、お返事をお書きなさい……」と仰るのですが、姫君はただ恥ずかしがって、横を向いていらっしゃいました。その美しい横顔をご覧になって御心の内では「他人の妻にやるのは誠に惜しいものだ……」とお思いになりました。 他にも玉鬘に想いをよせる公達(きんだち)は沢山おられました。殿の中将(もと頭中将の息子)は大層生真面目な方でしたが、すっかり夢中になられ御簾のお側近くによっては、熱い想いを訴えなさいました。まだ玉鬘が実の姉だとは、全くご存知ないのでした。 鬚黒(ひげぐろ)の大将(春宮の伯父)も、何とか想いを伝えたい……とうろうろしておりました。 源氏の君には、玉鬘のお相手を誰と決められそうもなく、父親らしく振る舞うこともできそうにありません。ご自分自身が、すっかり玉鬘に心惹かれてしまったようです。  ある日、お庭の呉竹が風に揺れて大層美しいのに足を止めて、 ある日、お庭の呉竹が風に揺れて大層美しいのに足を止めて、「大切に育てた娘も、いづれ去ってしまうのか……恨めしいことだ」と申されました。 玉鬘は、 「今さら、実の親を探しなどしましょうか……」とお答え申しましたが、心の中では、 「たとえ実の親でも、こんなにまで愛情をかけては下さらないでしょうから……せめて何とか真の父親(内大臣)に娘だと知っていただくことは難しいことか……」と、悲しくお思いなのでございました。 源氏の君はますます玉鬘を愛しくお思いになりまして、紫上にも、 「不思議に、人の心を惹きつける姫君のようです」等とお話しになりましたが、ご自分には、道外れた良からぬことをする御癖があることも、よくご存知でございました。 雨が少し降って、お庭の楓が青々と美しい夕方、源氏の君が玉鬘のところにおいでになりました。姫君のもの柔らかな感じが、昔の夕顔を思い出させ、堪えきれなくなり、 「貴女を夕顔と間違える時があります。今こうしてお世話できるのは、まるで夢のようで……」と、いきなり手を握りなさいました。玉鬘はとても不快にお思いになり、うつ臥してしまいました。源氏の君にはそのお姿さえも、大層魅力的に見え、ぶるぶる震えている様子に、 「そんなに嫌わないでください。このように深い愛情がある人は、私の他にはいないでしょうから……」と仰いました。姫君が涙をこぼされましたので、ご自分の軽率な行為を反省なさいまして、夜のあまり更けぬうちにお帰りになりました。 兵部卿宮や鬚黒大将などは、更に熱心に玉鬘に想いを寄せておられました。あの中将も、玉鬘と姉弟とは思いもよらず、ただ一途に恋心を訴えておられるのでございました。 ( 終 ) |

| 蛍(ほたる)ー第二十五帖 人前では父親として振る舞いながらも、人少なになると恋心を訴えなさる源氏の君に、玉鬘は大層思い悩んでおられました。もう分別のつくお年頃なので、様々にお考えになっては、母君が亡くなられた無念さを悲しく思い出されるのでした。 源氏の君もご自分の想いを口にされてからは、かえって苦しくなられました。人目を遠慮して普段は言葉もおかけになりませんが、お側に女房などがいない時には、一層言い寄りなさいますので、玉鬘は拒むこともできずに、仕方なくお相手をなさっておられました。この姫君は明るく人懐(なつ)こいご性格なので、やはり愛しく思われるのでしょう。 兵部卿宮(ひょうぶきょうのみや)は真剣に玉鬘に結婚を申し込んでおられました。 「もう少しお側近くに上がることをお許しくださるなら……」と訴えなさいますので、姫君はますます辛く思われ、お手紙さえお書きになりません。仕方なく、源氏の君は 筆跡の美しい女房をお召しになって、代わりにお返事を書かせなさいました。  夕闇の頃が過ぎて、兵部卿宮が大層忍んでお渡りになりました。源氏の君は空薫物(そらだきもの)を奥ゆかしく匂わせて、父親としてお世話をしておられました。 夕闇の頃が過ぎて、兵部卿宮が大層忍んでお渡りになりました。源氏の君は空薫物(そらだきもの)を奥ゆかしく匂わせて、父親としてお世話をしておられました。兵部卿宮がご自分の想いを訴えなさるご様子は、大層優雅で格別でした。姫君は部屋で横になっておられましたが、冷たいご応対ぶり……とご注意を受けましたので、御几帳の側に出てこられました。その時、源氏の君が御几帳(みきちょう)の帷子(かたびら)(垂れ絹)をお上げになりましたので、辺りに沢山の光る物が舞い飛びました。夕方、蛍を薄物に包んでおいたのです。急に辺りが明るくなりましたので、玉鬘は驚いて扇を広げましたが、ほのかな光の中の玉鬘の美しい御姿は、宮の御心に深く留まったようでございます。 声はせで 身をのみ焦がす蛍こそ 言ふより勝る思ひなるらめ 宮が心をこめて歌をお詠みになりましたのに、玉鬘はつれなく奥に入ってしまわれました。宮は大層辛くお思いになり、そのまま共に夜を明かすこともなく、その夜はお帰りになりました。 五月五日の端午の節句に、源氏の君は馬場殿にお出ましなさいまして、そのついでにまた玉鬘のところにお越しになりました。 「宮は夜更けまでおられましたか……」とお尋ねになるお姿は、直衣の色合いなども大層美しく、玉鬘には「この物思いさえなければ、どんなに素晴らしく拝見出来たでしょうに……」と残念に思われました。 東の御方(花散里)のところにもお立ち寄りになりました。 「今日の左近衛府の競射の折に、夕霧が男たちを大勢連れてきます。心づもりを……」と仰せになりました。若い殿上人や親王達は皆、端午の日の華やかな装いでお集まりになり、一日中競技などをしてお遊びになりました。 大層夜が更けて、人々は皆お帰りになり、源氏の君はこちらにお泊まりになりました。花散里とは睦まじいご夫婦仲に見えますが、お寝床などは御几帳を隔てて別々になさいますので、 「どうしてこのように疎遠になってしまったか……」と心苦しくお思いになりました。 源氏の君は 夕霧を春の御殿には近づけないように気遣いなさいましたが、幼い明石の姫君とは親しくさせておられました。ご性格が大層真面目ですので、安心してお任せになり、御簾の内側に入ることもお許しになりました。愛らしい人形遊びなどをなさいますと、夕霧は雲居の雁と過ごした日々を思い出し、大層恋しくなり涙ぐんでしまわれました。この辛い思いを、いつかは内大臣にもお分かり頂きたいと考え、雲居の雁には愛情の限りを尽くして御文を書き送りながらも、人目には平静を装っておられました。 中将(内大臣の息子)は玉鬘のことを深く思いつめて、言い寄る手引きを夕霧に頼んできましたが、夕霧はつれなく断りました。その様子は、昔の源氏の君と頭中将の間柄に大層よく似ておりました。 この内大臣には御子達が大勢おりましが、女の子は少なく、弘徽殿の女御は立后に負け、雲居の雁も思い沈んでいて、誠に残念に思っておられました。 「実は、もうひとり女の子があるのだが、頼りない親の事情で、この子を行方知れずにしてしまった。惨めにさまよっているのだろうか……」と心を痛めておられました。 ( 終 ) |

常 夏(とこなつ)ー第二十六帖 夏の暑い日に、源氏の君は東の釣殿(つりどの)にて涼んでおられました。夕霧が来ていましたので、公達や内大臣のご子息たちも参上なさいました。西川から献上された鮎などを御前で調理などして、お酒を召し上がって賑やかに過ごされました。 西日になる頃、蝉の声もまだ暑苦しく聞こえます。 「こんな暑い時には、管弦などもする気にもなれないので、眠気の覚めるような世間話でも聞かせて下さい。最近、内大臣が外で産ませた娘を迎えたそうだが……」とお尋ねになりますと、 弁少将が、 「はい。今年の春、ある女が娘だと名乗り出まして……事情はよく分かりません」と応えました。 源氏の君は、 「御子たちが多いのに、列から離れた雁を捜すこともなかろうに……」と微笑まれ、「せめてその女でも拾ったらどうかな。雲居の雁の妹なのだから……」と、夕霧をからかいなさいました。  夕方になり吹く風が涼しくなりましたので、源氏の君は玉鬘のところにお渡りになりました。お庭には撫子(なでしこ)が美しく咲き乱れていました。ご一緒に少将や侍従たちも参上しましたが、中でも夕霧は際立って優雅なお姿でございました。 夕方になり吹く風が涼しくなりましたので、源氏の君は玉鬘のところにお渡りになりました。お庭には撫子(なでしこ)が美しく咲き乱れていました。ご一緒に少将や侍従たちも参上しましたが、中でも夕霧は際立って優雅なお姿でございました。「内大臣は夕霧をお嫌いのようで困ったものです。幼い者同士が想い合っているのに、長い間、仲を裂いておられるとは……」と仰いますので、玉鬘は、源氏の君と内大臣が昔から隔てのある間柄だと聞くにつけても「父君に娘と知って頂くのは難しいことか……」と胸が詰まる思いがなさいました。 月のない頃なので、灯籠に灯をいれましたが、暑苦しいと篝火に代えさせました。源氏の君は和琴を引き寄せ、少しお弾きになりました。 「秋の夜長には、特に趣のある楽器です。現在その音色は、内大臣に勝る者はおりません」と話されますと、玉鬘は「管弦の遊びの折にでも、聞くことができましょうか……」と熱心にお尋ねになりました。 「何とかして内大臣にもこの美しい撫子の花をお見せしたいものだが、母君(夕顔)の行方などをお尋ねになるだろうし……それが煩わしい……」と仰せになりますので、 「山里の卑しい垣根に咲く撫子のような私の母の事など、お尋ねになるものでしょうか……」と謙遜なさいました。そのご様子が大層優しく愛らしい感じがしますので、君の想いは募るばかりでしたが、自分の軽々しい御心を反省し「限りなく愛していると言っても、紫上への愛情に並ぶほどではない……」と思い直しました。 けれども、度々こちらにお越しになりまして、御琴をお教えすることを口実に、常に寄り添っていらっしゃいました。姫君も始めは嫌だとお思いでしたが、今はだんだんと慣れて、ひどく嫌う素振りなどはなさいませんでした。 内大臣はこの玉鬘の噂をお聞きになり、 「まさか源氏の実の姫君ではあるまい。何を企んでいることか……いずれ兵部卿宮がご自分のものになさるだろう。それにしても、わが姫(雲居の雁)のことは本当に残念なことだ。夕霧との仲を引き離すことで、ただやきもきさせたかっただけなのだが……。 源氏の大臣が丁重にお頼みなさるなら、二人の仲を認めてやってもよいのだが……」とお考えでした。けれども夕霧ご自身は、一向に焦る素振りもなさいませんので、それも内大臣には面白くないようでした。 噂のとおり、内大臣は手元に引取った近江の君を手こずっておられました。 「どうしたらよいものか……、娘として迎えたのだから、世間の評判が悪いからと、送り返すこともできないし……」と思い悩まれ、仕方なく、弘徽殿の女御に仕えさせて、その老女房たちに礼儀作法などを厳しく教えさせることになさいました。 ある日、近江の君をお訪ねになりますと、女房たちと双六をしていました。器量は親しみやすいのですが、その振る舞いが軽薄で、早口なのが大層気に障ります。内大臣は「親に孝行する気があるなら、まずその早口を直しなさい」と苦笑されました。 内大臣が帰られます折、そのお姿が堂々として威厳がありますので、 「何とご立派なお父様、あの方の子供でありながら、貧しい家で育ったとは……」と、思っておりました。 ( 終 ) |

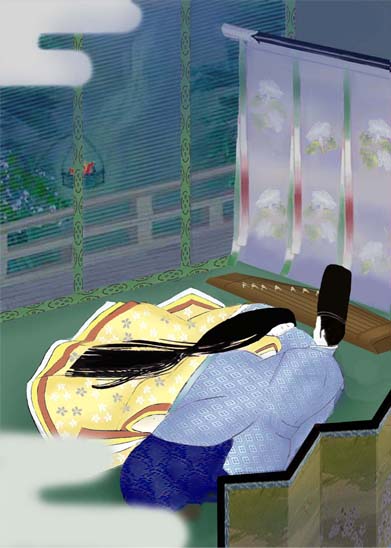

篝 火(かがりび)-第二十七帖 この頃、世間の人は 内大臣が引取られた近江の君の陰口を言っておりました。 源氏の君はそれをお聞きになって「大袈裟に引取っておきながら、気に入らないと冷たい扱いをなさるとは、姫君にはお気の毒なことだ……」と仰せになりました。玉鬘も、「実の父親がどんな方かも知らずに、そのまま身を寄せていたら、今頃、きっと悲しい思いをしたでしょう  。源氏の君のお世話になって本当に良かった……」とお分かりになったようです。源氏の君は玉鬘の嫌がることは決して強いたりなさいませんので、だんだんと打ち解けて優しくなられました。 。源氏の君のお世話になって本当に良かった……」とお分かりになったようです。源氏の君は玉鬘の嫌がることは決して強いたりなさいませんので、だんだんと打ち解けて優しくなられました。秋になり、何か物寂しく感じられる頃になりました。源氏の君は西の対に度々お渡りになり、一日中ご一緒にお過ごしになりました。夕月はすぐに沈んで、萩の葉音がしみじみと感じられるお庭を眺めながら、源氏の君は御琴を枕にして、玉鬘と添い寝をしておられました。 「今まで、こんなに気持を抑えたことがあったろうか……」と溜息を漏らされ、夜が更けていきました。篝火の仄かな明るさの中に、玉鬘は誠に美しく、艶やかな黒髪の手触りはひんやりと気品がありました。 源氏の君には、身を固くして恥ずかしがっているご様子が大層可愛らしく、 篝火に たちそふ恋の煙こそ 世には絶えせる炎なりけれ いつまで待てと仰るのですか……」と、お詠みになりました。 行方なき空に消ちてよ篝火の たよりにたぐふ煙とならば その想いを消してほしいのです……」と、玉鬘はとてもお困りのご様子でした。 その時、美しい笛の音が聞こえてきました。「夕霧がいつもの仲間たちと遊んでいるようだ」とこちらお呼びになり、御琴を引き寄せてお弾きになりました。弁少将が静かに謡いますと、今度は御琴を中将にお譲りなさいました。その音色は父・内大臣に劣らず美しく、玉鬘も御簾の中でしみじみとお聞きになりました。 この二人が姉弟ということなど全く思いもよらず、中将は御琴を引き続けることが出来ないほどに、玉鬘への想いを募らせていたのでございました。 ( 終 ) |

| 野 分(のわき)-第二十八帖 この年は野分(台風)が例年よりも激しいようで、空の様子が急変して風が吹き始めました。やがて風は激しさを増し、南の御殿でも花の  枝も折れるほどで、紫上は端近くに出て、前栽(植え込み)の様子を心配そうにご覧になっておられました。 枝も折れるほどで、紫上は端近くに出て、前栽(植え込み)の様子を心配そうにご覧になっておられました。そこに夕霧がお見舞いにおいでになりました。風がひどいので屏風なども畳んで隅に寄せてありますので、すっかり中が見渡せます。廂(ひさし)の端に清らかで気品のある方が座っておられました。そのお姿はぱっと輝くように美しく、樺桜の花が咲き乱れるようです。 「世の中にこれほど魅力的な美しい方がおいでとは……父君が他の者を遠ざけておられるのは、この紫上が人の心を動かすほどの美しさなので、用心しておられるためか……」と分かり、そっと立ち去ろうとなさいますと、そこに源氏の君が戻られました。 「酷い風ですね。御格子を下ろしなさい。中が丸見えですよ……」と仲睦まじく話されるお二人は、この世にないほど素晴らしいご夫婦仲に見えました。 激しく風が吹き荒れる中、夕霧は次に三条院にもお見舞いなさいました。大宮(葵上の母)は大層心細くお待ちになっていて「今までこのように激しい野分に遭うことはありませんでしたのに……」とただ震えてばかりおられました。内大臣もこの頃は疎遠となり、大宮がこの夕霧一人を頼りになさるご様子は、心痛むものがありました。 一晩中吹き荒れる激しい風音の中でも、夕霧は何か切ない想いがしていました。愛しい雲居の雁のことはさておき、先ほど見た樺桜のように美しい面影が忘れられません。何か他の事に気を紛らわそうとしましたが、思わずあの面影がちらついてしまいます。ただ誠実なご性格ですので、道に外れたこと等は決してなさいませんが、 「同じ結婚をするなら、あの様な方を妻にしたいものだ……」とお考えになりました。 明け方になり、激しい風にさらに雨が降り出しました。供人は「六条院では建物が幾棟か倒れたそうです」と話し合っていました。夕霧は 東の御殿では人少なで心細いだろうとお気付きになって、急いでお見舞いなさいました。怯えておられる花散里をお慰めして、あちこち修繕すべき事などをお命じになり、また春の御殿に参上なさいました。 お庭を見渡しますと、見事だった築山の木々が吹き倒され、秋草は言うまでもなく垣根までもが散乱していました。自然に涙が落ちるのを拭って咳払いをなさると、源氏の君が御寝所からお起きになるところでした。紫上と睦まじく語り合うお二人のご様子は大層優雅でした。源氏の君が御簾を引き上げなさいます時に、低い几帳の影に、美しいお袖がわずかに見えました。 夕霧は、 「きっと……あの方であろうか……」と、思わず胸が高鳴るようでした。その表情を見逃さず、 源氏の君は、 「風の騒ぎに、紫の姿を垣間見(かいまみ)したのだろう……」とお気付きになられたようでした。 源氏の君は北の御殿をお見舞いなさいました。家司の姿は見えず、童女などが美しい衵姿にくつろいで、散り乱れた庭の花々や垣根の手入れ等をしておりました。明石の上がもの悲しく箏の琴を弾いておられましたが、源氏の君は風のお見舞いだけを仰って、今日はそっけなくお帰りになりましたので、御方は恨めしくお思いになりました。  西の対にもお見舞いなさいました。玉鬘は大層心細く夜を明しなさいました。日が差し込んできて、御几帳などが隅に寄せてありますので、美しい姫君のお姿が鮮やかに見えました。源氏の君が近くに寄り添って、姫君をからかいなさいますので、その親しげなご様子に、 夕霧は、 「妙なことだ。親子とは申せ、懐に抱かれるほどに馴れ馴れしいとは……まさか親密な仲になっているのか。嫌なことだ……」とご覧になりました。 この姫君は 昨日拝見した方には少し劣って見えますが、夕映えに露を置いた八重の山吹のように美しい方でございました。 御方々のお見舞いをなさる源氏の君のお供をして歩かれました後、夕霧は、何となく気が晴れずに、幼い明石の姫君のお部屋に行かれました。姫君は薄紫色のお召物に、髪がまだ背丈ほどには伸びていませんが、大層可憐でいじらしい感じのするお姿でした。 「成長されたら、どんなに美しくなられることだろう。前に見た方々を桜や山吹に例えるなら、この姫君は藤の花と言うべきか……」と、誠実な御心も、何か落ち着かないご様子でした。 ( 終 ) |

行 幸(みゆき)ー第二十九帖 その年の十二月、大原野への行幸がありました。冷泉帝の御行列は卯の刻に出発なさいまして、朱雀大路を通って五条大路を西に曲がります。今日は親王や上達部たちも特別に気遣いし、左右大臣や内大臣なども皆伺候なさいました。世の人々は揃って見物に出かけ、六条院の御夫人方もその行列をご覧になりました。 西の対の玉鬘もお出かけなさいました。帝が紅色の御衣をお召しになり、凛としてご立派なお姿を拝し、大層心打たれておりました。更に、この日初めて父・内大臣のお姿をも拝見なさいました。派手で大層ご立派に見えました。 翌日、源氏の君は玉鬘に手紙をお書きになりました。 「昨日は帝のお姿を拝見なさいましたか。宮仕えについては、その気になられたでしょうか」とありました。何はともあれ、まず玉鬘に御裳着(もぎ)(成人式)の儀式をさせようとお思いになり、御調度や立派な品々を心を尽くしてご準備なさいました。 内大臣にも、この機会に全てお知らせしようとお考えになり、裳着の儀式の御腰結役を内大臣に務めて頂こうと、手紙を書きなさいましたが、大宮のご病気を理由にお引き受けなさいません。源氏の君は「どうしたものか……」と思案なさいまして、お見舞いかたがた三条院にお出かけになりました。大層目立たない様に気遣いなさいましたのに、行幸に負けないほど厳めしくご立派ですので、大宮はご気分の晴れるような気がして、お身体を起こしてお話しなさいました。 源氏の君は、 「実は、内大臣が世話なさるべき姫君を思いがけなく捜し出しまして、今、私が引き取りお世話申し上げております。入内を考えていますので、裳着の式などについて、内大臣にご相談申し上げたいと存じますが、何かの機会がなくては、お目にかかることもできません。大宮からそうお伝え頂けませんでしょうか」とお願い申し上げました。 そこで大宮は「六条の大臣(おとど)がお見舞いにみえていますので、こちらにお越しになりませんか。逢って申し上げたい事もあるそうです……」とお誘いなさいました。 久し振りのご対面に、二人の大臣はつい競争心も起こるようですが、しみじみ昔話をなさいますうちに、すっかり打ち解けなさいました。昔、行方知れずにした夕顔の娘のことを、源氏の君が話されますと、内大臣は大層涙をお流しになりました。 夜が更けて、それぞれ退出なさいました。内大臣はすぐにもわが娘(玉鬘)に逢いたいとお思いになりましたが、世間の評判を気遣い、源氏の君に全てお任せすることになさいました。  年が明け二月になりました。裳着の日、儀式は慣例どおりに進められ、又とないほど立派に総てが整えられておりました。源氏の君の計らいで、内大臣が腰結の役を勤められましたが、わが娘愛しさに涙を堪えきれないご様子でございました。 「言葉に言い尽くせない程の感謝と共に、今までお隠しになっていた恨み言も、添えずにいられません……」と申されました。 玉鬘に想いを寄せていた方々も、次々にお祝に参上されました。 蛍 兵部卿宮は、 「今日からはもうお断りになる支障もないでしょうから……」と、ますます心を込めて結婚を申込なさいましたが、 「帝からの御内意もありますので、他の話はまた後に……」とお返事なさいました。 内大臣の娘、あの近江の君が玉鬘のことを聞いて、 「父君は姫君をお迎えのようですね。その方が尚侍(ないしのかみ)になられると伺いました。宮仕えすれば、いつか私にもそのようなお情けもあろうかと、女房たちの嫌がる事すら、自ら進んでやりましたのに……」と大層妬ましくお思いのようでした。 内大臣は大層お笑いになって、 「そう言ってくだされば、誰より先に奉上したものを……、今からでも申文をお書きなさい。長歌など入れて……」とからかいなさいました。御几帳の影にいた女房たちは、死ぬほど可笑しく、笑いを堪えておりました。 内大臣も、 「気分の晴れない時には、近江の君をからかうと気が紛れる……」などと仰って、ただ笑い者にしておられるのでございます。 ( 終 ) |

藤 袴(ふじばかま)ー第三十帖 尚侍(ないしのかみ)として宮仕えをするように……と、誰もがお勧めなさるのですが、玉鬘は、 「すでに帝のお側におられます中宮や女御に、辛い思いをおさせしては心苦しいですし、世間からは軽く見られて、辛い日々になるに違いない……」と躊躇っておられました。 実の父親も、源氏の君に遠慮をなさって、手元に引き取るなどはなさいませんので、かえって実父を捜し当てた後の方が、お悩みも加わるようでした。  大宮が亡くなり、薄鈍色の喪服をお召しになった優雅なお姿で、宰相中将(さいしょうのちゅうじょう)(夕霧)が玉鬘のところを訪れました。姉弟でないと分かった今も、御几帳を隔てただけで、直接にお逢いになりました。夕霧にとっては、あの野分の朝の美しいお姿が鮮やかに目に焼きついて、恋しく想われますので、父君の言葉をお伝えした後は、平静でいられなくなり、御簾の下から花を差し入れ、御心を訴えなさいました。 同じ野の露にやつるる藤袴 あはれはかけよかことばかりも (訳)貴女と同じ野の露に濡れて萎れている藤袴です やさしい言葉をかけて下さい、ほんの口実でもいいですから…… 玉鬘は「面倒な……」と奥に入られましたので、大層お嘆きになりました。 夕霧は源氏の君の御前に参上なさいました。 「玉鬘は宮仕えを躊躇(ためら)っておられるようでございます。中宮は尊い地位の方ですし、弘徽殿の女御も立派なお家柄の上、帝のご寵愛を受けていらっしゃいますので、入内しても肩を並べることは難しく、かえってお気の毒に思われます……」と申し上げますと、 「確かに……これは私の思い通りになることでなし……」と仰いました。更に、 「内大臣が『源氏の君はまず宮仕えに出して後に、ご自分のものにしようとお考えに違いない』と噂をしておられるそうです」とお話しますと、 「やはりそうか。わが身の潔白をお知らせ申したいものだ……」と仰せになりましたが、内心「よく見抜きなさった……」と苦笑されました。 玉鬘の宮仕えは十月に決まり、帝には大層待ち遠しいことでございました。 中将(内大臣の子息)は、玉鬘が実の姉弟とお分かりになって以来、募る想いをきっぱり捨て去り、今は、宮仕えの折に、ご後見役をしたいと望んでおられました。 内大臣の伝言を持って、この中将が玉鬘のところにおいでになりました。今も女房を介してお話しなさいますので、恨めしくお思いになりながら、 「実の姉弟とは知らずに、遂げられない恋の道に踏み迷い、御文などをお送りしてしまいまして……」と申されますと、玉鬘も、 「どのようにお返事してよいのか分からずに……」とお答えになりますのも、仕方のないことでございましょう。月が高く上り、空の様子も美しい頃に、ご退出なさいますお姿は、大層上品でご立派でございました。 鬚黒の大将は大層人柄もよく、御歳二十三ほどになられ、普段から内大臣や中将と親しくなさっておいでになりました。更に春宮の女御とはご兄弟ですので、皆からの信任も厚い方でした。けれどもその北の方は、紫上の姉君ですのに「おばあさん」と呼んで大切にもせず、何とか離縁したいと考えておりました。 源氏の君はこの大将のことを「玉鬘には不似合いの男で、結婚すれば気の毒なことになるのではないか……」と不安に思っておられました。 九月になり初霜が降りる頃、宮仕えが迫ってきましたので、玉鬘のところには沢山のお手紙が届きました。 鬚黒の大将からは「それでもいつかはと頼みにしておりましたが、何と儚い運命でしょう……」とありました。 兵部卿宮からは「たとえ帝のご寵愛を受けられましても、霜のように儚い私のことを忘れないでください……」と書かれていました。 それぞれに紙の色や墨つぎも美しく、香の匂いも素晴らしいものでした。玉鬘はどう思われたのか、兵部卿宮へのみお返事を書かれました。 心もて 日かげにむかふ葵だに 朝おく霜をおのれやは消つ (訳)自ら光に向かう葵(私)でさえ 朝降りた霜を自ら消しましょう…… 宮の愛を感じておられる様子が窺えますので、兵部卿宮にとっては嬉しいことでございました。 ( 終 ) |

| 真木柱(まきばしら)ー第三十一帖 或る夜、鬚黒の大将は、女房の手引きで、とうとう想いを遂げてしまいました。 「帝がお聞きになったら畏れ多いこと。しばらくは世間に漏らさぬ様に……」と気遣いされましたが玉鬘は、ご自分の運命を嘆いて、深く思  い沈んでしまわれました。 い沈んでしまわれました。源氏の君は、 「何とも残念だが仕方がない。今となって反対しても、相手に気の毒だし……しかしわが身の潔白は証明できたのだから……」と諦めて、ご結婚の儀式のお世話をなさいました。 父・内大臣も、 「かえって安心であろう。格別に後見する人もなく宮仕えに出ても、辛い思いをするだけだろう。わが娘・弘徽殿の女御が先に入内していることだし……」と思案なさっておられました。 鬚黒の大将は いつまでも打ち解けない玉鬘のご様子を酷く辛い……とお思いになりましたが、素晴らしいご容貌やご様子を見るたびに、「他の男のものにしてしまうところだった……」と胸が潰れるほど嬉しく、石山寺の御仏も弁の御許(おもと)(手引きした女房)をも、並べて拝みたい気持ちでした。昔から浮気もしない堅物と評判の男でしたが、今はその名残もなく、恋人らしく華やいでおりました。 玉鬘は 自分が望んだ契りでもないので、ただひどく塞ぎ込んで、兵部卿宮が心深く優しい方だったことを思い出しては、涙を流しておられました。 大将がいない昼頃に、源氏の君がお渡りになりました。いつものように馴れ馴れしくはなく、少し改まった態度でお振る舞いなさいました。玉鬘は爽やかな様子もなく、萎れて臥せておられましたが、少しお起き上がり几帳に隠れてお座りになりました。 美しげに面やつれして一層いじらしさが加わりましたので、源氏の君は、 「他人に手放すことになったのは、誠に残念だ……」と心からお思いでございました。「ただ帝がお気の毒ですので、やはり少しの間だけでも、宮仕えをおさせ申しましょう……」とお話しなさいましたが、玉鬘はただ涙に濡れておられました。 鬚黒大将の北の方は、高貴な父親王が大切にお育てした姫君ですので、大層おっとりと優美な方でしたが、ここ数年しつこい物怪(もののけ)をお患いになって、痩せ衰えてしまわれ、ご夫婦仲も疎遠になってしまいました。大将はこの北の方を気の毒に思い、 「長年の契りを違えず、これからもお世話を致しましょう」とお慰め申しました。 やがて日が暮れてきましたので、大将は「玉鬘に逢いたい……」と気もそぞろになりました。北の方は、 「今、引き止めても全て終わり……」と呟かれ、急に起きあがって香炉を取り、大将の背後に近づいてさっと浴びせかけました。細かい灰が部屋中に立ちこめ、目や鼻に入って大騒ぎになり、……もうお出かけになることはできません。黒鬚大将はこの一件で、愛想も尽き果ててしまいました。物怪(もののけ)の仕業かと、祈祷をさせなさいましたが、ただ恐ろしく、もう側に寄りつくこともなさいませんでした。  父・式部卿の宮は、苦しむ娘を大層不憫にお思いになり、御車三台で迎えにやりなさいました。やがて日が暮れて、お迎えの公達が出立を促しますので、北の方は涙を拭いつつ、御車にお乗りになりました。鬚黒大将が可愛がっていた姫君は 「父君に逢わずに、どうして行けましょうか……」と泣き伏し、紙に何か書いて、それをいつも寄り掛かっている真木の柱のひび割れた隙間に差し込みました。 今はとて宿かれぬとも馴れ来つる 真木の柱は われを忘るな (訳)今は家を離れて行きますが、馴れ親しんだ真木の柱は私を忘れないで…… 御車を引き出した後も、名残惜しそうに、何度も振り返っていらっしゃいました。 大将はこの真木柱の姫君だけにでも逢いたいと、宮邸をお訪ねなさいましたが、叶うはずもなく、涙ながらに幼い男の子たちだけを御車に乗せて、ご自邸に戻られました。 年が改まりました。遂に玉鬘が入内なさいまして、承香殿の東面にお部屋を設けてお入りになりました。ある月の明るい夜、帝がお逢いになりました。大層優しそうに、 などてかく はいあひがたき紫を 心に深く思ひそめけむ (訳)どうして一緒に逢い難い貴女を、深く想い染めてしまったのでしょう。 これ以上深い仲にはなれないのか……」と仰せになる帝のお姿は、大層美しくおられました。帝は聞いていたよりも玉鬘がずっと素晴らしいので、誠に残念にお思いになられましたが、鬚黒大将がうるさいほど玉鬘のお側を離れずにいますので、 「こんなに厳重な付き添いは誠に不愉快だ。このまま共に夜を明かしたいが、そうさせてくれない人がいる……」と大層恨みなさいました。玉鬘は、 「美しい花の枝に、並ぶべくもない私でございます……」と、振り返りがちに退出なさいまして、そのまま鬚黒の大将の御邸にお移りになりました。 その年の十一月、玉鬘は可愛い男の子をお産みになりました。 周囲の者は 「帝に入内なさってのご出産ならば、皇子として迎えられ、どんなに名誉なことでありましょうに……」などと残念がっておりました。 ( 終 ) |

梅 枝(うめがえ)ー第三十二帖 明石の姫君の御裳着が迫り、源氏の君はその準備に心を尽くしておられました。正月末のある日、六条院にて薫物(たきもの)合わせをなり、二条院の御倉を明けさせて唐の品々など薫き比べをなさいました。  二月十日、冷たい雨が降って、御前の紅梅が今を盛りと咲いていました。兵部卿宮と梅を眺めておられますと、ちょうど前斎院から、梅の枝に結ばれたお手紙と瑠璃の香壺が届きました。 「薫物の調合をお願いしたのです。この機会に御夫人たちの調合なさったものを試してみよう……」と仰り、宮にも判定をお願いなさいました。薫合わせの後、御酒などを召し上りました。雨上がりの風が少し吹いて、梅の香りが優しく薫っておりました。 御裳着の当日、御裳をお召しになった姫君は大層愛らしくいらっしゃいました。源氏の君は、御夫人方が集まっておられますのに、母・明石の上が参列されないことを、大層お気の毒にお思いでした。世間を気遣い、出席を見送りなさったのでございます。 春宮の元服は二十日過ぎに行われました。源氏の君は、明石の姫君が春宮に入内される時にお持ちになる冊子類を、大層立派に作らせなさいました。墨・筆など最高のものを選び、筆の達つ人々に古歌などを書かせて、ご自分でも草仮名などを、誠に見事にお書きになりました。 花盛りの過ぎた頃、端近くに出て古歌などを思い巡らしておられるお姿は、誠に優雅で美しくおられました。 内大臣は明石姫君の入内を他人事とお聞きになりました。わが姫(雲居の雁)が、可愛らしい女盛りに塞ぎ込んでいるのをご覧になり、 「夕霧が夢中だった時に、二人の結婚を許してやればよかった……」とお嘆きでございました。姫君が涙ぐんでおられますと、夕霧からお手紙がありました。 「今も貴女を決して忘れておりません……」 ( 終 ) |

| 藤裏葉(ふじのうらば)ー第三十三帖 明石の姫君ご入内の準備に忙しい中でも、夕霧は思い沈んでおられました。雲居の雁は 夕霧に縁談があることを耳になさり「もしそうなったら、私の事など忘れてしまうのかしら……」と悲しくお思いでした。 一方、内大臣はあれほど強情にお二人を引き離しなさいましたのに、今は何とか世間体を繕ってでも、こちらから折れた方が良いようだ……とお考えになりました。 三月二日、大宮の御忌日に、内大臣は極楽寺に参詣なさいました。ご子息たちを引き連れて、そのご威勢もこの上なくご立派でした。夕霧は誰にもまして、真心こめてお勤めなさいました。夕方お帰りになる時、内大臣は夕霧を呼び止めなさいました。 「亡き大宮に免じて……私をお許し下さい。余命少なく老い行く身を……」 「まだお許し頂けないのかと、遠慮しておりました」と夕霧はお答え申し上げました。 四月初旬、庭先の藤の花が見事に咲き乱れる頃、内大臣はお手紙を書かれました。 「わが家の藤の花が美しいのでお訪ね下さい。往く春の名残りを惜しみに……」 夕霧は念入りにお召し替えなさいまして、黄昏時に参上なさいました。そのお姿は美しく、大層優雅で気品がありました。内大臣の御気遣いは並大抵ではありません。  月が上り、藤の花を愛でる心に寄せて御酒を召し上がり、管弦の遊びなどなさいました。頃合いを見計らって、内大臣は「藤の裏葉の~」とお謡いになり、藤の美しい枝を手折って、客人の杯にお添えになりました。 月が上り、藤の花を愛でる心に寄せて御酒を召し上がり、管弦の遊びなどなさいました。頃合いを見計らって、内大臣は「藤の裏葉の~」とお謡いになり、藤の美しい枝を手折って、客人の杯にお添えになりました。夕霧は、 「幾たびも寂しい春を過ごしましたが、今日初めてお許しをいただきまして……」とお礼を申しなさいました。 夕月夜、月の光は微かな中、池の水面が澄み渡り、美しい藤の花が松に咲き掛っておりました。夕霧が、「酔いがまわり、帰り道が危ないので、泊まる部屋を貸して頂けませんか」とお頼みになりますと、内大臣は、 「老人は先に引っ込むよ……」と奥に入ってしまわれました。 夕霧はすっかり許され、雲居の雁の部屋に案内されました。夕霧にとっては夢のようで、すっかり美しく大人になられたご様子は素晴らしく、 「長い歳月、本当に切なく苦しい想いでおりました……」と、夜の更けるのも忘れてお過ごしになりました。後朝(きぬぎぬ)の御文も人目を忍んで届けられたのでございます。 翌日、源氏の君は、いつもより美しさが増して参上した夕霧の様子をご覧になって、結構なご結婚だ……と嬉しくお思いになりました。 内大臣のお邸にはご祝儀の品などが所狭しと届けられ、大勢の人々がお祝いに参集いたしました。藤典侍(惟光の娘・もと五節(ごせち)の舞姫)も使者としておいでになりました。夕顔が御車に乗る所まで来て、藤典侍はお手紙を届けなさいました。お二人は人目を忍んで愛し合った御仲(少女の巻)ですので、夕霧が高貴な方の婿にお決まりになりましたことを、悲しく思っておりました。けれども、やはり夕霧は、この典侍を見捨てることなく、人目に隠れてお逢いになることでしょう。 四月二十日過ぎ、明石の姫君が春宮に入内なさいました、御入内には紫上が付き添いなさいましたが、この機会に、実母・明石の上をご後見につけようとお考えになりました。紫上は姫君を大切に心尽くしてお世話なさいましたので、 「他人に譲りたくない……このような御子があったらいいのに……」としみじみお思いになりました。三日間を共に過ごして紫上は退出し、入れ替わって明石の上が参上なさいました。その夜、初めて二人の母君がご対面なさいましたが、なるほどお互いに素晴らしいと目を見張る思いでした。その後もお二人の仲は理想的に睦まじいご様子でした。  明年、源氏の君は四十歳になられ、世をあげて御賀の支度となりました。 明年、源氏の君は四十歳になられ、世をあげて御賀の支度となりました。その年の秋、源氏の君は太上天皇に準じた待遇をお受けになりました。内大臣は太政大臣になられ、夕霧は中納言に昇進なさいました。 夕霧はご威勢も増され、三条殿にお移りになりました。亡き大宮のお部屋を修理してお住まいになり、夕霧と雲井の雁が幼かった頃を思い出し、しみじみ懐かしく思われました。お庭なども見事に手入れをなさいましたので、遣り水も清々しく流れておりました。そこに太政大臣がおいでになりました。大宮がおられた頃と変わらず、趣深くお住まいのお二人をご覧になって、理想的で初々しいご夫婦だ……と、感慨深くお思いでございました。 神無月の二十日過ぎ、紅葉の盛りに六条院に行幸がありました。朱雀院も揃ってお越しになりますので、源氏の君は心を尽くして、眩いばかりにご準備なさいました。 御座を二つ準備なさいましたが、源氏の君の御席が下にあるのを、帝がお改めなさいますのも、素晴らしいことでございました。 日が暮れかかる頃、舞楽が優雅に奏されますと、源氏の君は、昔 朱雀院の紅葉賀(もみじのが)の折、菊を冠に挿して「青海波」を舞ったことを 思い出されました。共に舞われた太政大臣(もと頭中将)は「菊の花は、濁りない世の中の星かと思われます。なお一層のご繁栄の時を……」と申し上げなさいました。 ( 第一部ー 終 ) 次の要約(4)へ進む |

要約 「源 氏 物 語」 発行 2006年1月吉日 製作 WAKOGENJI 文・挿絵 小川和子 古典「源氏物語」を読む会 無断の複製・転載をお断りします。 |